JOURNAL #4652025.08.14更新日:2025.08.15

ライター:大久保 資宏(毎日新聞記者)

寸断された国道、倒れた電柱、押しつぶされた集落……。自然の猛威をまざまざと見せつけた「令和2年7月豪雨」(2020年7月3日~31日)は、発生から5年を迎えました。新型コロナウイルス感染症の真っ只中、災害対応に感染対策が求められた初めての大規模災害。現場では何が起きていたのでしょうか。災害から一人でも多くの命を守るために過去の災害を振り返る連載【災害の記録】。第2回目は『令和2年7月豪雨』を取り上げます。

令和2年7月豪雨は、被害が九州、とりわけ熊本県の南部に集中したことから「九州豪雨」「九州南部豪雨」「熊本豪雨」などとも呼ばれています。

気象庁によりますと、2020年7月3日から8日にかけて、停滞した梅雨前線の影響で暖かく湿った空気が流れ込み、西日本や東日本に大雨を降らせました。特に九州では4日未明から積乱雲が連なる線状降水帯が熊本県南部を中心に停滞。激しい雨が続き、7~8日には岐阜県周辺、13~14日は中国地方、26~29日は東北地方を中心に記録的な大雨となりました。

総雨量は、長野や高知の多いところで2000mm超。九州や東海、東北地方の多くの地点で24、48、72時間降水量が観測史上1位を更新し、7月上旬(1~10日)における降水量の総和20万8308mmと1時間降水量50mm以上の発生回数82回はいずれも過去最大です。

■観測史上1位を更新した地点

【24時間降水量】

・山形、岐阜、新潟、広島、福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、鹿児島の計30地点

【48時間降水量】

・岩手、山形、長野、岐阜、愛媛、福岡、大分、長崎、佐賀、熊本の計40地点

【72時間降水量】

・山形、長野、岐阜、福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、鹿児島の計40地点

豪雨の引き金となったのが「線状降水帯」です。九州では3~8日の6日間に9回発生。長さ約280km、13時間継続し、規模、持続時間とも過去最大クラスの帯が球磨川や筑後川などの流域全体にかかり氾濫を引き起こしました。

気象庁は4~8日、7県(熊本、鹿児島、福岡、佐賀、長崎、岐阜、長野)に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒をよびかけました。しかし、水害や土砂災害が各地で相次ぎ、内閣府によりますと、死者84人、行方不明者は2人にのぼり、家屋被害は全壊1620棟、半壊4509棟、床上浸水1652棟(令和3年2月26日時点)。

なかでも、熊本県は全体の約8割を占める65人が犠牲となり、県南部の球磨川流域に被害が集中。流域で50人が死亡し、道路崩壊で孤立集落になったり、電気・ガス・水道などのライフラインが寸断されたり、交通・通信手段にも障害が出たりするなど住民生活に大きな支障が出ました。

■人的被害

| 死者 | 行方不明者 | 重軽傷者 | |

|---|---|---|---|

| 広島 | 2 | 0 | 3 |

| 福岡 | 2 | 0 | 9 |

| 長崎 | 3 | 0 | 1 |

| 熊本 | 65 | 2 | 47 |

| 大分 | 6 | 0 | 2 |

| その他 | 6 | 0 | 18 |

| 合計 | 84 | 2 | 80 |

■住家被害

| 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 山形 | 1 | 62 | 7 | 150 | 555 |

| 岐阜 | 6 | 36 | 85 | 31 | 304 |

| 福岡 | 14 | 992 | 977 | 681 | 1920 |

| 熊本 | 1489 | 3097 | 2031 | 301 | 441 |

| 大分 | 68 | 209 | 202 | 129 | 469 |

| その他 | 42 | 113 | 292 | 360 | 1484 |

| 合計 | 1620 | 4509 | 3594 | 1652 | 5173 |

球磨川は日本三大急流の一つで、過去何度も氾濫を繰り返し「暴れ川」の異名があります。今回、市町村別で最多となる25人が犠牲になった球磨村は村全体が山岳地帯にあり、森林が88%、高齢化率51.5%。村に通じる主要道は球磨川沿いの国道だけで年々、過疎化が進んでいます。

日ごろから避難(移動)するのが難しく、高齢者ら災害弱者を支援する体制も十分とは言いがたい、それは流域の市町村に共通した課題でもあります。

被災地では、感染対策をしながらの被災者支援を強いられましたが、直後、どこの避難所も、マスクを着用する余裕もない人たちであふれ、医師からはクラスター(感染者集団)の発生を危惧する声も多く聞かれました。

球磨村では、指定避難所のほとんどがインフラの寸断や水没で利用できず。運動公園内の屋根のあるグラウンドにブルーシートを敷いただけの避難所を設置したり、隣接する市町村に受け入れを要請したりもしています。

どこも最優先課題は「いかに密を防ぐか」でした。

「コロナ対策の準備はしてきたが、避難者は疲労を抱えて体調を崩しやすく、基礎疾患のある高齢者もいる。過去に経験した以上の対策が求められる」

当時、熊本県八代市の担当者はこう語っています。

熊本県内では、27市町村に最大212の避難所を開設し2512人が避難。出入りしていた他県からの応援職員やマスコミ関係者が後に感染していたことがわかり、避難者にPCR検査を実施する避難所もありました。

とはいえ、関係者の懸命な取り組みで、避難所内の感染者は県内ゼロ。県は「熊本地震(16年)の検証を踏まえて災害対応体制の強化を図っていた結果、円滑に対応できた」としています。

それにしても、どうやってコロナを封じこんだのでしょうか。

国は20年4月、避難所におけるコロナ対応のポイントを各都道府県に通知しています。

これを受け県は5月、感染対策を防災計画に盛り込み、各市町村に指針を伝えました。その約2カ月後に、豪雨災害が発生。各避難所は指針に従い、

などを徹底し、避難所カルテによる「見える化」も図りました。

避難所カルテは、避難者数や体調、環境(収容率、換気、トイレ、冷暖房など)などの情報を市町村と県が共有し被災者のニーズにあった支援を迅速に行うのが狙いです。

さらに被災したホテルや旅館を避難所に活用する制度を全国で初めて導入。「避難所としてのみの活用」を前提に施設の復旧費などを公費で負担するもので、4つのホテル・旅館に延べ2289世帯4356人(20年9月~21年1月)が身を寄せました。

県内在住者に限定したことで不足したのが災害ボランティアです。このため県民に参加を呼びかけたり、輸送用のバスを運行(延べ162台)したり、球磨川流域の13市町村に災害ボランティアセンターを設置したりしました。そのかいもあって学生や社会人らが最初の3カ月間で延べ約3万5000人集まり、土砂のかき出しや屋内・家財の清掃、がれき・ごみの搬出などを行い早期の復旧に貢献しました。

大勢の犠牲者が出た背景に「逃げ遅れ」があり、そのほとんどが高齢者だったことも今回の災害の特徴です。

全犠牲者のうち65歳以上の高齢者は79%で、球磨川流域(死者50人)は86%の43人。そのうち14人(80~99歳)は球磨村の特別養護老人ホームの入所者です。

■熊本県の市町村別犠牲者数

| 全体 | 球磨川流域 | |

|---|---|---|

| 球磨村 | 25 | 25 |

| 人吉市 | 20 | 20 |

| 芦北町 | 11 | 1 |

| 八代市 | 4 | 4 |

| 津奈木町 | 3 | 0 |

| 山鹿市 | 2 | 0 |

| 合計 | 65 | 50 |

球磨川流域で何が起きたのでしょうか。

「(地震や津波、台風や豪雨などが起こった際、建物または屋内の2階以上の高さがある場所に移動する)垂直避難が通用しない災害だった」

こう指摘するのは、現地調査を行った二瓶泰雄・東京理科大教授らの研究チームです。調査結果によりますと、犠牲者の大半が自宅にとどまり、なかには2階にいて被災したり、家屋が流失したりしています。

球磨川流域における人的被害の特徴

自宅で亡くなった44人の被災パターン

2階で被災した人の家屋の浸水深6.73mと5.80mは、2階を水没させる深さで「垂直避難が通用しない」ことを裏付けています。

ではなぜ、自宅にとどまってしまったのでしょうか。

【関連記事】垂直避難とは?もしもの時の避難方法と事前準備について解説します

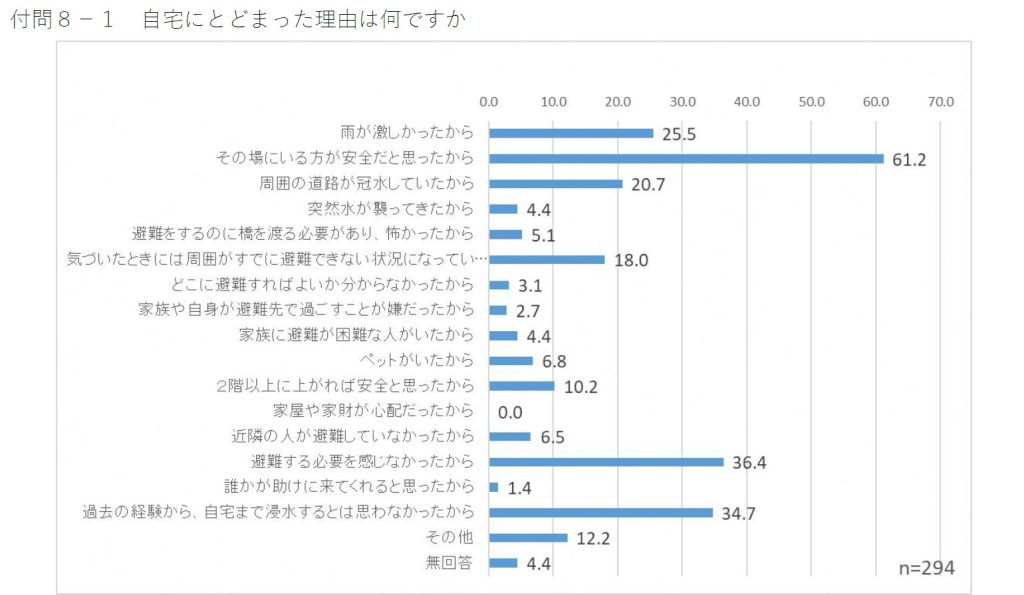

参考になるのが、球磨村が環境防災総合政策機構と共同で全村民を対象に行ったアンケート(21年1~2月実施、629人回答)です。それによりますと、「安全だと思った」(61.2%)が最も多く「避難する必要を感じなかった」(36.4%)と続きます。しかし、その一方で「周囲の道路が冠水していた」(20.7%)「気づいた時には周囲はすでに避難できない状況になっていた」(18.0%)と回答。避難したくてもできない状況にいた人が少なからずいたことがわかります。

「情報と行動を結びつける仕組みづくり(避難スイッチ)が問題。『逃げようとする意識が低い人にどうやって危機感を』より『逃げる意識はあっても一人ではそれができない人』の問題の方が、犠牲者を減らすという観点からは大きい」

地域防災に詳しい矢守克也・京都大防災研究所教授(防災心理学)はこう指摘します。逃げたい人、逃げられない人をいかにして救うのかにかかっており、矢守教授は現行の避難訓練に疑問を呈します。

「(垂直避難が通用する場合の緊急時を想定し)自宅の2階まで逃げる訓練や、福祉避難所へ車で送り届ける訓練など実際の災害時にやりそうな訓練が必要だ。また、多くの人が天気のいい日に自宅からぞろぞろ歩いて『高台の学校に』移動するような、実際の災害時とはかけはなれた状況下で練習することは、とても変だという当たり前のことに早く気づくべきだ」

球磨村の村民アンケートでは、20.2%が「避難準備・高齢者等避難開始の発令」を避難の参考にしたとしています。しかし、市町村によってその対応にばらつきがあります。

「避難準備・高齢者等避難開始」について国のガイドラインは発令基準の一つとして「夜間・早朝に発令するような状況が想定される場合には、その前の夕刻時点において発令する」としています。球磨村は7月3日午後5時に発令し、この基準と一致します。では、他の近隣市町村はどうだったのでしょうか。

大半は夜間で、発令していない自治体も複数あります。柿本竜治・熊本大くまもと水循環・減災研究教育センター教授の研究チームの調査では、自治体間での発令時間の差が避難勧告や避難指示(緊急)などでもみられます。

避難情報間の時間間隔

タイムライン(事前防災行動計画)についても「氾濫危険水位に達した段階で避難指示(緊急)を発令する」としながら避難勧告にとどめていた自治体もあります。

また、避難計画の実効性をめぐっては、国土交通省が「令和2年7月豪雨により顕在化した課題」としたのが、球磨村の特別擁護老人ホームのケースです。

7月4日は、認知症や要介護度の重い人たち約60人の入所者に対して当直職員は5人。午前4時50分の大雨特別警報発表の際、職員らは山側からの土石流を警戒し、入所者を別の建物に移しました。

しかし球磨川の水位は上昇し続け、危険を感じた職員と、心配で駆けつけた住民らが午前6時前後から十数人がかりで入所者を抱きかかえるなどして2階に移動させている途中、濁流にのまれ、1階にいた14人は亡くなりました。

この施設の避難計画は、「避難準備・高齢者等避難開始」の発令で

としていました。

ところが、2階への避難を始めたのは「避難準備・高齢者等避難開始」発令の半日後、大雨特別警報から1時間以上経過してからです。緊急時に参集するはずの職員もたどりつけたのは12人中1人で、マンパワーが明らかに不足していました。

過去にこの施設の周辺まで浸水したことはなく、職員の多くは施設が水につかるとは思ってもいなかったといいます。

逃げ遅れについて中渡徹・球磨村総務課防災管理官は「球磨村は従来から災害常襲地帯であったため嵩上げ、堤防の補強などのハード事業により住民の安全を確保してきた。このことも正常性バイアスを助長させる要因となり逃げ遅れにつながった」と説明。加えて「過去の経験から大丈夫だろうという過信も生じた」としています。

【関連記事】正常性バイアスが災害時に与える影響は?具体例と必要な心構えを解説

ところで、国や熊本県はどのような取り組みをしたのでしょうか。

国は発生直後、要請を待たずに被災地に物資を緊急輸送する「プッシュ型支援」を実施。国土交通省は、気候変動を見据えた河道整備や流域治水対策への転換を図る方針で、熊本県も河川整備やまちづくりなどに関する復旧・復興プランをまとめています。

県のプランは球磨川流域などの堆積土砂の撤去など10項目からなり、防災・減災力の強化として早期避難を念頭に、タイムラインの普及や促進、県民の防災意識の啓発、地域リーダーの育成などを行います。

「計画規模を超える激甚河川災害は頻発しており、従来の治水対策では限界」。

こう語るのは大本照憲・熊本大名誉教授(水工学)で、「流域に安全弁を設けるなど、社会システムにフェイルセーフの設計や多重安全装置を組み込み、システムを破たんさせないことが最重要だ」と言います。

今回の豪雨災害は、

などの制度変更のきっかけにもなりました。

一方、コロナ禍にあって現地でさまざまな支援活動をしたのが、NPO法人ピースウィンズが運営するARROWS(空飛ぶ捜索医療団)です。発生当日には、医療・レスキュー・救助犬からなる緊急支援チームがヘリコプターで被災地入り。球磨川流域など各地でレスキュー活動や医療・避難所支援などを行っています。

メンバーは人吉市内の2つの避難所へ感染症対策として検温器や避難所運営パンフレット、マスクなどを届けると、球磨村で本格的な医療支援活動をスタート。自衛隊の要請を受けて津奈木町で捜索犬2頭とともに捜索活動も展開しました。

このほか、

など幅広い支援活動を続けています。

甚大な被害やコロナ対応、逃げ遅れ、高齢者の安全対策……。さまざまな課題を浮き彫りにした令和2年7月豪雨。教訓とすべきは何でしょうか。

「地域社会の脆弱部分を顕在化させるとともに加速化させた災害だった」

柿本教授はこう振り返った上で強調します。

「災害リスクをよく理解し、早期避難を心がけることだが、情報の取得が十分にできない人、正しく理解できない人も多い。個々人ではなく地域全体で早めに行動する体制の構築が急務だ」

矢守教授は、コロナ禍での発生に言及。「今後も複合災害には十分な注意が必要で、これまでに経験したことのない『複合』に対する想像力も要請される」と言います。

気象庁は記者会見などで幾度となく「大雨特別警報が出てからの避難は手遅れ」などと呼びかけました。にもかかわらず「手遅れ」が続発しています。移動が難しい人だけを前もって避難させておくといった取り組みや実効性ある計画、「複合」への備え……。国・地域を挙げたシステムづくりは「待ったなし」です。

◆主に球磨川流域における発災前後の動き

◇7月3日

11:29 気象庁が大雨注意報

16:50 気象庁が洪水注意報

17:00 球磨村が「避難準備・高齢者等避難開始」発令

21:50 気象庁が人吉市に土砂災害警戒情報

22:20 球磨村が避難勧告

23:00 人吉市が一部校区に避難勧告

◇7月4日

01:10 気象庁が土砂災害警戒情報

01:34 気象庁が洪水警報

02:06 人吉下球磨消防組合消防本部(人吉市、球磨村を管轄)に最初の119番通報「(錦町で)水が流れて家が崩れてきている」

02:45 八代市が「避難準備・高齢者等避難開始」発令

03:30 球磨村が避難指示(緊急)

03:54 「(球磨村で)生き埋めが発生している」などの119番

04:00 人吉市が避難勧告

04:01 「(球磨村で)車が水没して動けない」などの119番

04:03 八代市が坂本町に避難指示(緊急)

04:18 球磨村村長が避難を呼びかけ

04:50 気象庁が熊本、鹿児島県に大雨特別警報

05:00 球磨村が緊急サイレン

05:15 人吉市が全域に避難指示(緊急)、人吉市長が避難を呼びかけ

05:30 球磨村村長が再度、避難を呼びかけ

05:55 球磨村が氾濫発生情報

06:20 人吉市内で内水氾濫が発生し、自衛隊派遣を要請

06:40 八代市が全域に避難指示(緊急)を発令するも通信障害で未発信

08:55 人吉市長が再度、避難を呼びかけ

09:50 熊本県が八代市の避難指示(緊急)を代行発信

11:58 気象庁が熊本、鹿児島県への大雨特別警報解除

◇7月6日

16:30 福岡、佐賀、長崎県に大雨特別警報

◇7月8日

06:30 岐阜県に大雨特別警報

06:43 長野県に大雨特別警報

【参考文献】

・益子渉、廣川康隆、荒木健太郎(気象庁気象研究所台風・災害気象研究部)「令和2年7月豪雨の特徴~球磨川流域に記録的大雨をもたらした線状降水帯の構造と発生過程~」

・尾形勇紀、堀田祥矢、伊藤毅彦、井上隆、太田皓陽、小野村史穂、二瓶泰雄「令和2年7月豪雨における球磨川流域の洪水氾濫・建物被災状況と人的被害の関係」

・吉田護、柿本竜治、神谷大介、阿部真育「防災河川・気象情報と避難情報の特徴ー令和2年7月豪雨を事例としてー」

・矢守克也「避難学~『逃げる』ための人間科学」東京大学出版会

・中渡徹「令和2年7月豪雨災害における熊本県球磨村役場の初動対応等について」

・熊本県健康福祉部健康福祉政策課・地域支え合い支援室「コロナ禍における熊本県の災害対応について~令和2年7月豪雨を事例として~」

・球磨村、環境防災総合政策機構「球磨村住民アンケート集計・分析結果」

WRITER

ライター:

大久保 資宏(毎日新聞記者)

毎日新聞社では主に社会部や報道部で事件や災害、調査報道を担当。雲仙・普賢岳災害(1990~95年)と阪神大震災(1995年)の発生時は記者、東日本大震災(2011年)は前線本部デスク、熊本地震(2016年)は支局長として、それぞれ現地で取材した。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。