JOURNAL #4682025.08.22更新日:2025.08.25

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

日本には111の活火山があり、噴火による噴石や火砕流、火山灰などがこれまで多くの命や暮らしに深刻な影響を及ぼしてきました。こうした火山災害への備えを促すため、2023年に「火山防災の日」が制定されました。この日は、1911年に日本初の火山観測所が浅間山に設置された8月26日に由来します。

この記事では、「火山とは何か」という基本的な知識から、噴火の仕組み、そして具体的な火山防災対策まで丁寧に解説します。火山防災の日をきっかけに、冷静な判断と行動ができるよう、まずは火山の種類や構造など基本から学んでいきましょう。

火山とは、地下の深いところにあるマグマ(溶けた岩石)が地表に噴き出し、その噴出物が積み重なってできた山や地形のことを指します。日本では、過去1万年以内に噴火した火山、または現在もガスや蒸気を噴出しているものを「活火山」と定義しています。現在、国内には111の活火山があり、世界有数の「火山大国」です。

かつては「休火山」や「死火山」という言葉も使われていましたが、数百年〜数千年の休止を経て再び噴火する可能性があることから、現在は「活火山」という表現に統一されています。つまり、噴火の記録がある火山や、ガス・蒸気が噴き出している火山は、いつ噴火してもおかしくないという前提で、日々の観測や備えが欠かせないのです。

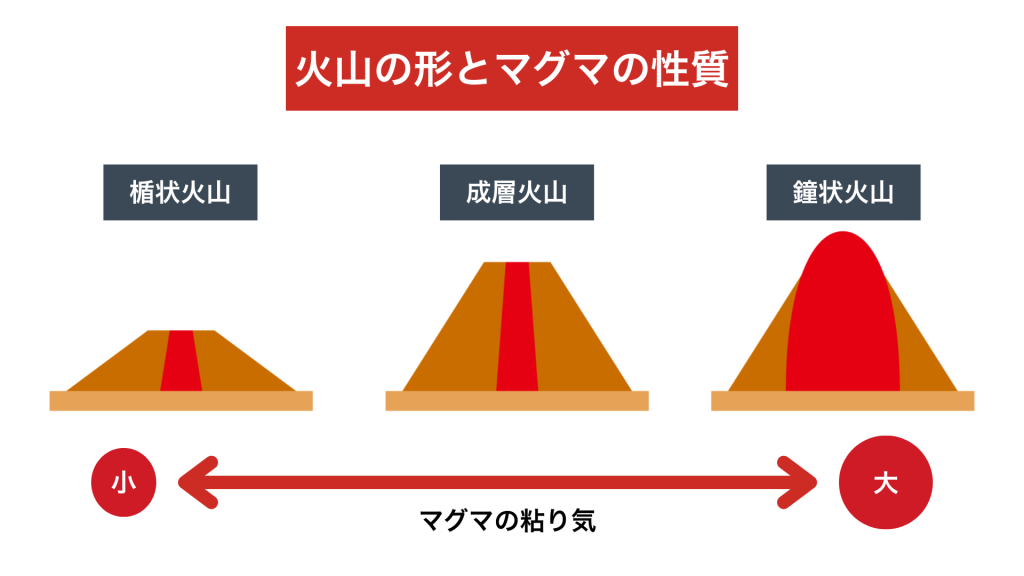

火山の形は、マグマの「ねばりけ(粘性)」の違いによって決まります。主に次の3つのタイプがあります。

| 種類 | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|

| 成層火山 | 粘性が中程度。溶岩と火山灰が交互に積もり、美しい円すい型になる | 富士山(静岡・山梨)、桜島(鹿児島) |

| 楯状火山 | 粘性が低く、溶岩が遠くまで流れて平たい形になる | マウナロア(ハワイ) |

| 鐘状火山 | 粘性が高く、吹き出した溶岩が山頂付近にとどまり盛り上がる | 雲仙岳(長崎)、有珠山(北海道) |

成層火山は景観が美しい反面、爆発的な噴火を起こすこともあり注意が必要です。一方、楯状火山は流れる溶岩中心、鐘状火山は突発的な崩壊によって火砕流が発生するなど、それぞれ災害の特徴が異なります。

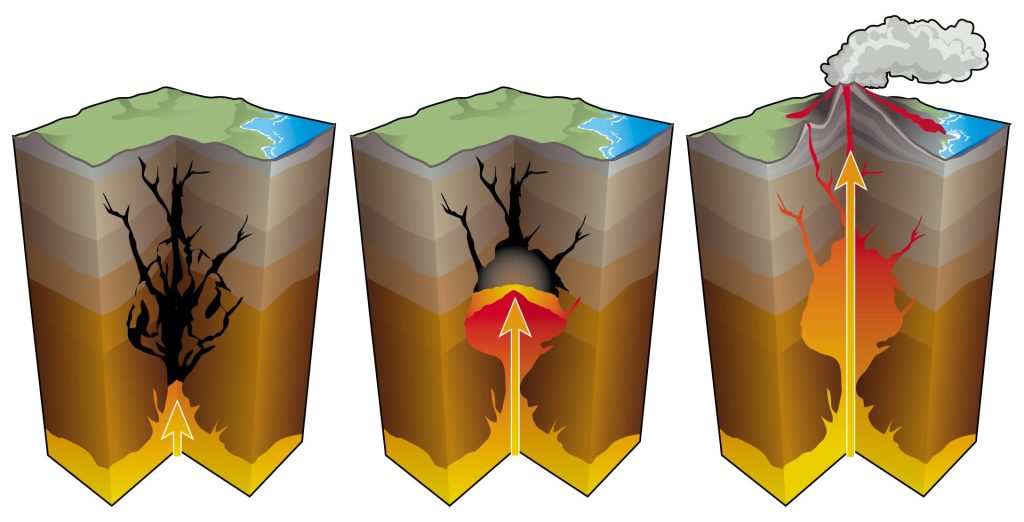

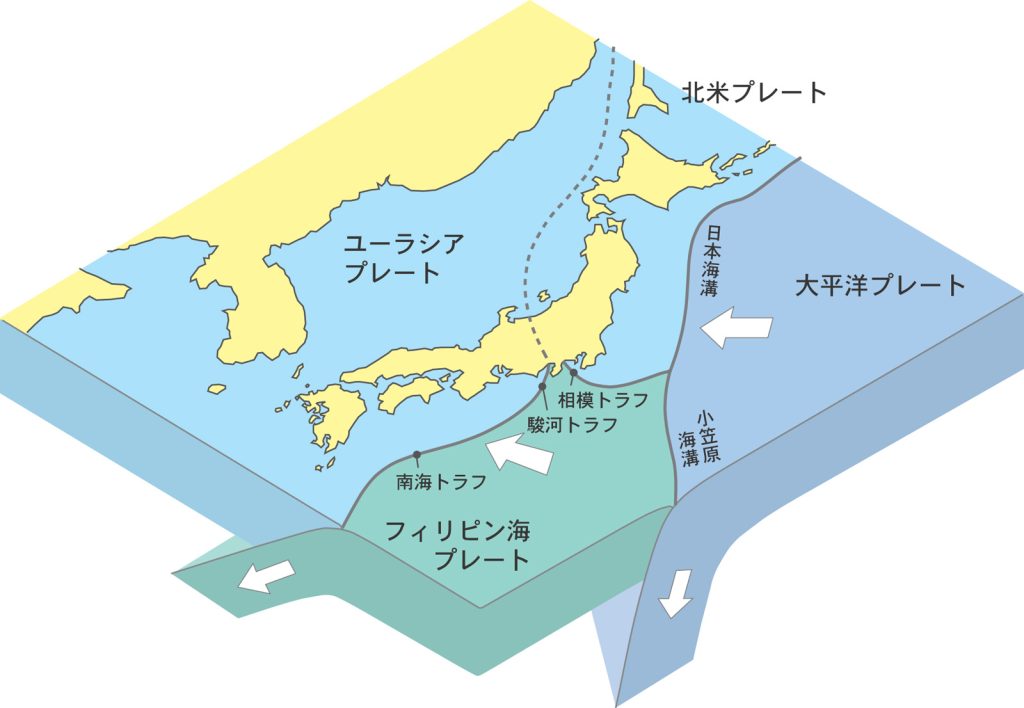

火山の噴火は、地下のマグマの圧力が限界を超えて一気に放出される現象です。その背景には、私たちの住む地球が常に動いているという「プレートテクトニクス(地球の表面が複数のプレートで構成されており、それが移動している)」という仕組みがあります。

日本では、とくに以下のようなプロセスで火山が噴火します。

この仕組みは、炭酸飲料のふたを開けたときに泡が勢いよく飛び出す様子によくたとえられます。つまり、マグマの中に閉じこめられたガスが、地上近くで急に解放されて大きな爆発を引き起こすのです。

なお、噴火によって放出される溶岩や噴石、火山灰などは、人や社会に大きな影響を与える可能性があり、これらについては次の章で詳しく紹介します。

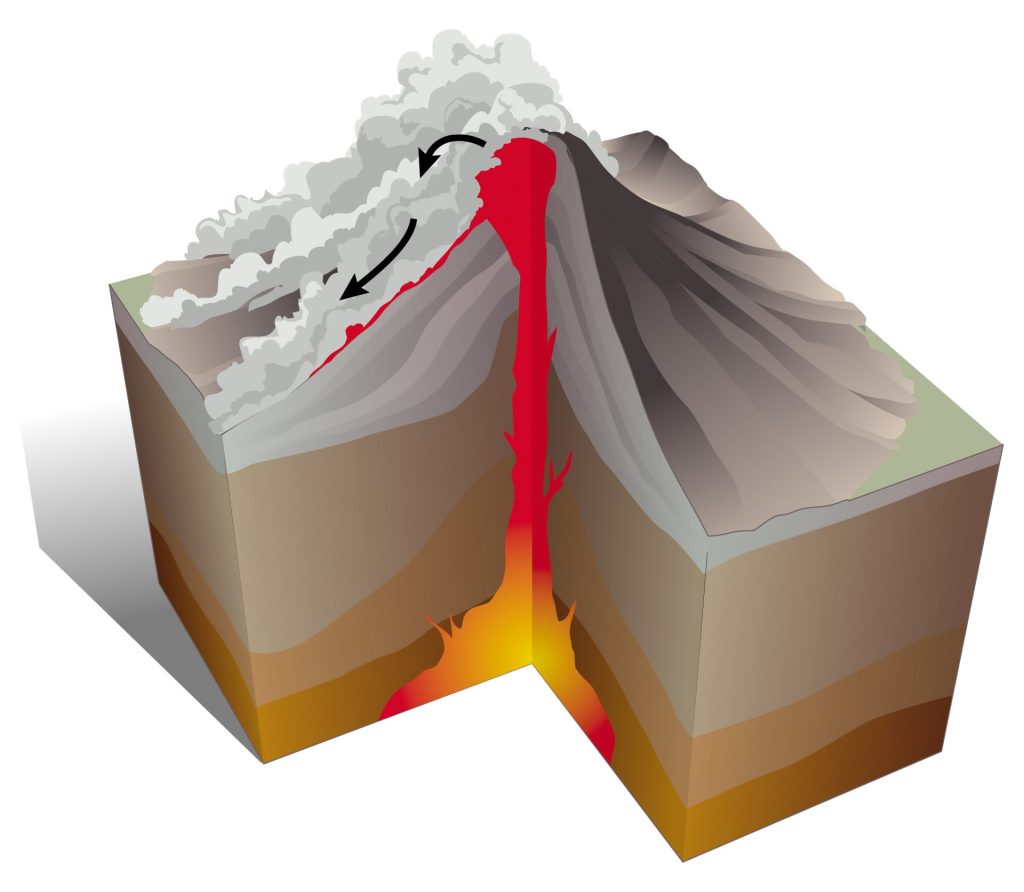

火山災害とは、火山の噴火によって引き起こされる自然現象が、人命や生活、社会に深刻な影響を及ぼすものです。災害の種類は多岐にわたり、それぞれ性質や被害の範囲、避難の難しさが異なります。

以下に、気象庁『火山災害の種類』の情報をもとに、主な火山災害の特徴とリスクをご紹介します。

火口から勢いよく飛ぶ直径20〜30cm以上の噴石は非常に危険です。着弾点周辺では避難の猶予がほとんどなく、命にかかわる被害が生じます。噴火警報などを活用し、事前の入山規制や早めの避難が重要です。

火山ガスと火山岩片が数百度の高温で時速100km以上の速さで地表を流れます。極めて破壊力が強く、発生後の避難はほぼ不可能で、命に関わる危険が非常に高い現象です。事前の警報を重視した避難が必須です。

火山活動によって雪や氷が急激に融け、火山噴出物と混ざり合って谷筋や沢沿いを高速で流れ下る現象です。流れる速さは時速数kmに及ぶことがあり、遠方まで被害が及ぶおそれがあります。発生の確認を待たず、積雪期の噴火時には事前の避難が特に重要です。

溶けた岩石が地表をゆるやかなペースで流れます。被害は大きいものの、流下速度が遅いため歩行による避難が可能な場合もあります。ただし、油断せず、早めの避難と溶岩の熱や煙に十分な注意が必要です。

直径数cmの噴石や、2mm未満の火山灰が広範囲に降る現象です。火口付近では噴石が弾道を描いて飛び、登山者が死傷することもあります。火山灰は風で遠方まで運ばれ、農作物や交通への被害、呼吸器への悪影響など、生活に広く影響を及ぼします。

火山ガスは、火山活動により噴出する高温のガスで、水や二酸化硫黄、硫化水素などを含みます。吸引すると呼吸器への障害や中毒を引き起こすおそれがあります。

噴火後の降雨などによって、火山灰や噴出物が水と混ざり、時速数十kmにも達する泥流が発生することがあります。特に火口周辺の谷や川沿いでは、突然の流れによって避難が間に合わない危険性があります。噴火後もしばらくは、大雨時などに十分な警戒が必要です。

このように、どの災害も「油断できない危険」が伴います。災害の特性を理解し、噴火警報や避難情報を速やかに確認して行動することが、自分や家族を守る第一歩となります。

ここでは、日本の火山災害の歴史を振り返ります。過去の主な噴火被害の実態とともに、現在も活動が監視されている著名な火山の特徴を詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

日本では火山噴火による大規模な災害が度々発生しています。1792年の雲仙岳噴火では地震も重なり、約15,000人が犠牲となった「島原大変肥後迷惑」が記録されています。

1888年には磐梯山が噴火により大規模に崩れ、麓の村落が埋没しました。1952年の伊豆諸島ベヨネース列岩では海底噴火が発生し、観測船が遭難して全員が殉職。火山災害は陸上だけでなく海底でも漁業や観測活動に大きな影響を及ぼします。

近年では1991年の雲仙普賢岳で火砕流による死傷者が出ており、2014年の御嶽山噴火では登山者が突然の噴火に巻き込まれるなど、火山災害の脅威は今も続いています。

日本の火山は気象庁によって、常時観測と機動観測の両面から厳重に監視されています。監視対象となる活火山(111)のうち50火山は24時間体制で詳細に観測されています。代表的な火山の特徴は以下の通りです。

浅間山は段階的に形成された複雑な地質構造をもち、古くから噴火を繰り返しています。1783年の「天明の大噴火」では大規模な火砕流や泥流が発生し、広範囲に被害をもたらしました。現在も活発な火山活動が観測されています。

桜島は鹿児島市に近接する活発な成層火山で、1914年の大正噴火で大隅半島と陸続きになりました。南岳火口では1955年以降も噴火が継続し、火山灰や火山礫の被害が頻発。現在も立ち入り制限区域が設けられています。

十勝岳は北海道にある活火山で、長い積雪期により噴火時に雪が溶け、大規模な泥流が発生しやすいのが特徴です。1926年には約60km/hで村を襲う泥流が起き、多数の犠牲者が出ました。現在も噴気活動が続いており、警戒が必要です。

阿蘇山は巨大なカルデラを持つ火山で、中岳が今も噴火を繰り返しています。熱い噴石や火山灰を噴き上げる爆発が起こり、火口に水たまり(火口湖)ができたり、黒い砂状の灰を噴く激しい噴火もあります。周辺には温泉や地獄(噴気のある場所)も点在します。

雲仙岳は長崎県島原半島にある成層火山で、普賢岳を中心に溶岩ドームが発達しています。1792年の眉山崩壊による津波で多数の犠牲者が出ており、1990年以降の火砕流の噴火では43名の死者・行方不明者が出ました。現在も警戒区域設定期限が延長されています。

有珠山は北海道にある活火山で、7000〜8000年前に山体崩壊が起きた後、1663年からマグマの活動が続いています。2000年の噴火では約15,000人が避難し、事前の避難徹底で犠牲者は出ませんでした。現在も警戒レベルが見直され、監視が強化されています。

2014年に山頂で突然の水蒸気爆発が発生し、噴石や火砕流によって63名の死者・行方不明者が出ました。噴煙は約7,000mまで上がり、その後も数週間にわたり活動が続きました。現在も火山監視と登山者への警戒情報の提供が重視されています。

富士山は、小御岳・古富士の上に形成された日本最高峰の成層火山です。1707年の宝永噴火以降、長期間噴火がなく「死火山」とも呼ばれました。しかし、現在は活火山に分類され、気象庁が最新の観測技術を駆使して24時間体制で監視しています。

なお、監視対象外の火山であっても噴火の可能性はゼロではないため、常に警戒が必要です。例えば2025年8月には、群馬県の白根山で噴火警戒レベルが引き上げられ、火口周辺では噴石への警戒が呼びかけられました。身近な火山だけでなく、観光地における火山活動にも注意を払うことが大切です。

火山噴火は突然発生し、火砕流や噴石、火山灰などによって人々の命や暮らしを脅かします。こうした被害を減らすには、「火山防災」という視点が欠かせません。

気象庁による日頃の情報提供や地域の防災体制、そして一人ひとりの備えが連携することで、命を守る減災の鍵となります。ここでは火山警戒情報と、個人ができる対策をご紹介します。

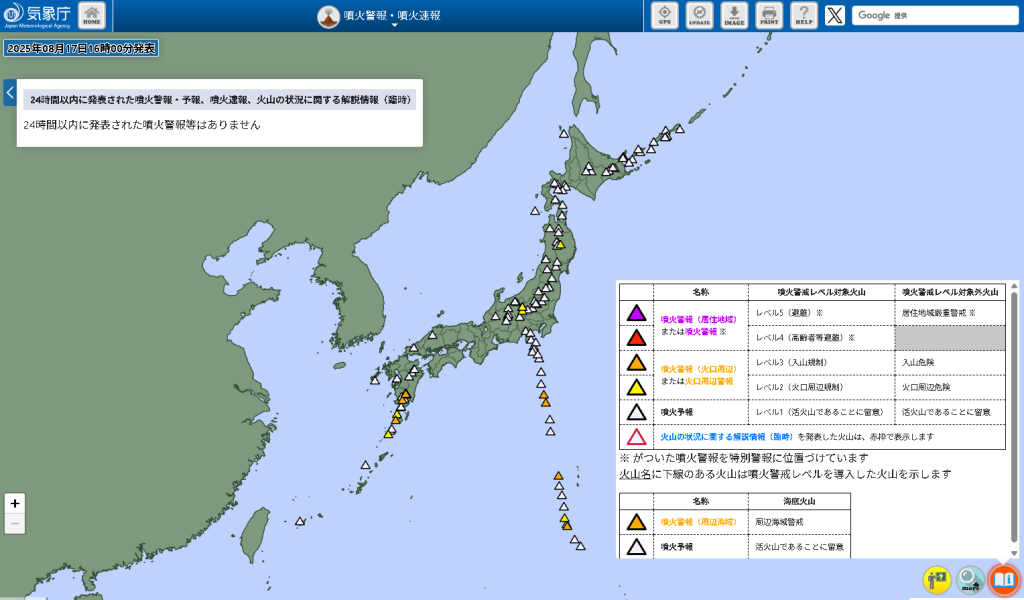

気象庁は全国111の活火山を24時間体制で観測し、火山の危険度を示す「噴火警戒レベル(5段階)」(1〜5段階)を発表しています。各レベルは以下の通りです。

生命にかかわる火山現象が想定される際には「噴火警報」が発表されます。噴火警報は危険範囲に応じて「火口周辺」「居住地域」「周辺海域」に分類され、自治体や関係機関を通じて住民に速やかに伝えられます。また、気象庁が常時観測している火山を対象に、2015年から発表している「噴火速報」も、迅速な対応のために欠かせない重要な情報源です。

これらの情報は気象庁のホームページやテレビ、ラジオ、スマートフォンアプリ(例:Yahoo!防災速報、お天気ナビゲータ)などで入手可能です。日頃から最新情報を確認し、適切な避難行動を心がけましょう。

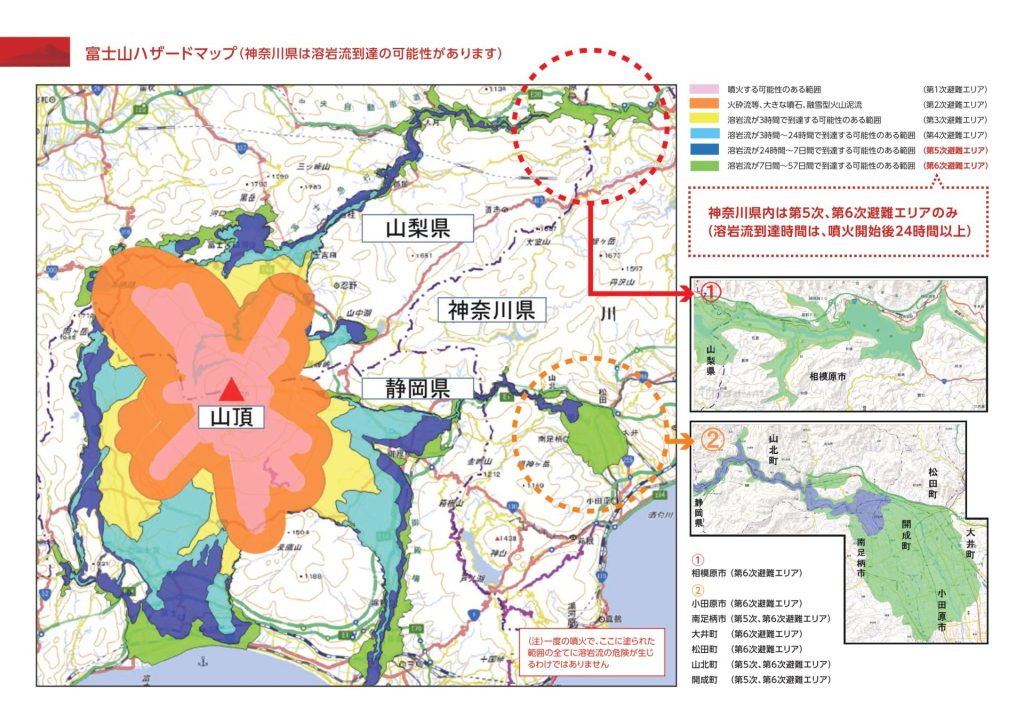

気象庁では各火山ごとに噴火警戒レベルの判定基準を公表しています。気象庁の「噴火警戒レベルの判定基準」からすべての活火山の情報を確認できます。さらに、関連自治体が提供する「火山防災マップ(火山災害の影響範囲を示す地図)」を事前に把握し、減災に役立てることが肝要です。

火山災害においては、情報を「正しく受け取り」「具体的な行動に移す」ことが命を守る鍵です。気象庁や自治体からの情報を活用し、日常から家庭や個人で備えておくことが重要です。

2000年の有珠山噴火では、防災マップの活用と早期の情報提供が功を奏し、死傷者ゼロという成果が得られました。この事例は、日頃からの備えと冷静な判断がいかに重要かを私たちに教えてくれます。

家庭での備えとしては、まず住んでいる地域に関連する火山リスクの把握が基本です。噴火警戒レベルや火山防災マップを確認し、避難経路や避難先を家族で話し合っておきましょう。

各家庭で備えておきたい主なグッズは以下の通りです。

災害時の連絡手段や家族との集合場所も決めておきましょう。

噴火発生時には、火山灰や噴石から身を守る行動が求められます。火山灰は非常に細かく、吸い込むと呼吸器系に悪影響を及ぼすほか、目や皮膚にも刺激となります。屋外では以下の点に注意しましょう。

特に、ぜんそくや呼吸疾患のある方は十分な防塵対策が必要です。被災時こそ慌てず、状況を見極めながら行動しましょう。

登山を予定している場合は、火山活動への理解と十分な準備が不可欠です。

2014年の御嶽山噴火では水蒸気爆発が突然発生し、火口付近にいた多くの登山者が被災しました。この教訓を受けて、登山者には防災への主体的な意識と行動が求められ、現在ではその努力義務が法的に定められています。

なお、オンラインで計画書を作成・提出できる「Compass(コンパス)」では、連絡先への通知や登山後の確認機能も備わっています。また、日本山岳協会では地域別の提出先や作成例も掲載されています。

なお、富士山周辺では、広範囲にわたる影響が想定されており、県や市をまたいで多くの自治体でハザードマップが作成されています(例:神奈川県版「富士山火山防災マップ」)。こうした地域ごとの取り組みも活用しながら、安全な登山を心がけましょう。

火山は温泉や豊かな自然をもたらしますが、ひとたび噴火すれば甚大な被害をもたらす危険な存在でもあります。

8月26日の「火山防災の日」は、火山の危険性に改めて目を向け、防災意識を高める大切な機会です。正しい知識と日頃の備えによって、被害のリスクは大きく軽減できます。

日常の中で火山に関する情報に意識を向け、避難ルートの確認や必要な備品の準備など、身近なところから防災対策を見直してみましょう。

【参照】

気象庁|「火山防災の日」特設サイト

気象庁|知識・解説「火山」

気象庁|火山災害の種類

気象庁|過去に発生した火山災害

内閣府防災情報のページ|火山への登山のそなえ

首相官邸|火山噴火では、どのような災害がおきるのか

NHK|火山災害への対策は?(動画)

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。