JOURNAL #4702025.08.27更新日:2025.09.03

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

日本では毎日のように地震がおきています。もしも大きな地震がおきたとき、みなさんはどうしますか。この記事では、地震がおきてもみんなが安全に避難できるように、地震のしくみから家庭でできる準備、地震がおきたときの行動とその後に気をつけることまでわかりやすく解説します。家族といっしょに防災について学びましょう。

はじめになぜ地震がおきるのか、そのしくみについてみていきましょう。

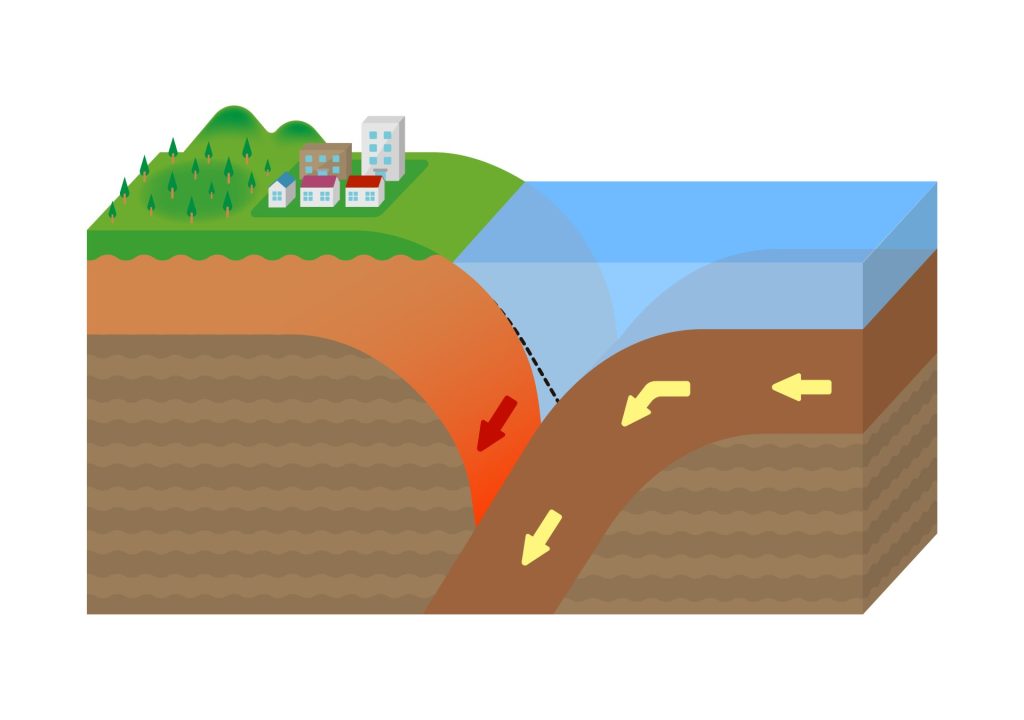

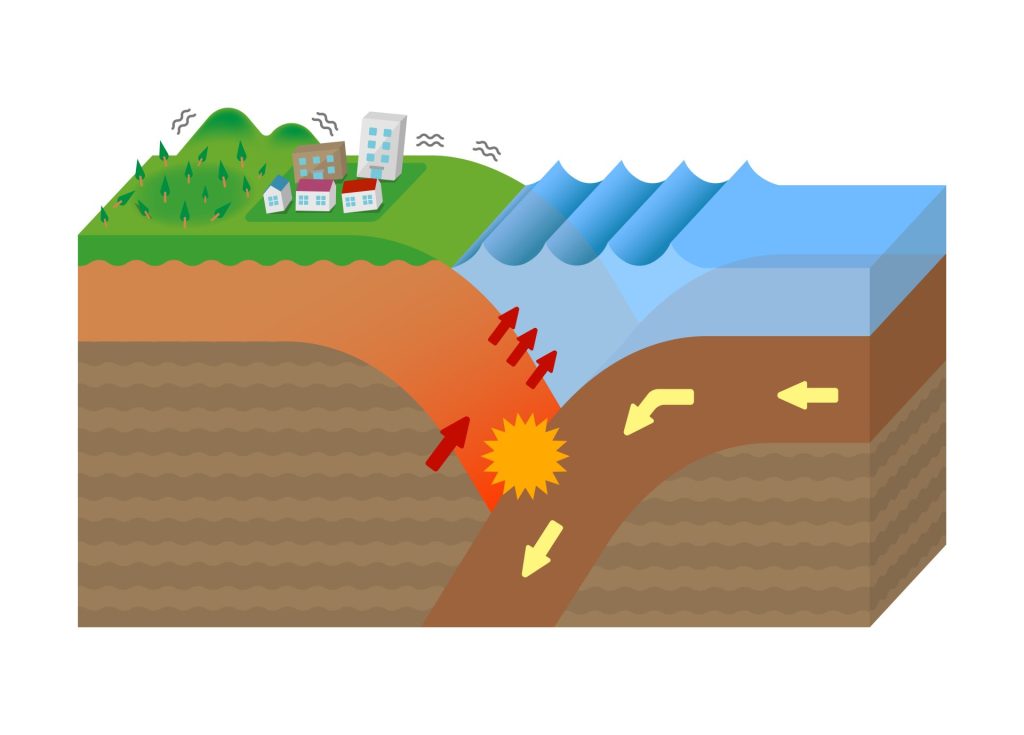

地震は、地下の「プレート」とよばれる「岩盤」が動くことでおこります。プレートとは、地球の表面をおおう大きな岩の板のようなもので、ゆっくり動き、境目ではぶつかったりもぐりこんだりしています。そしてたまった力が一気に解放されると地面が大きくゆれます。これが地震です。

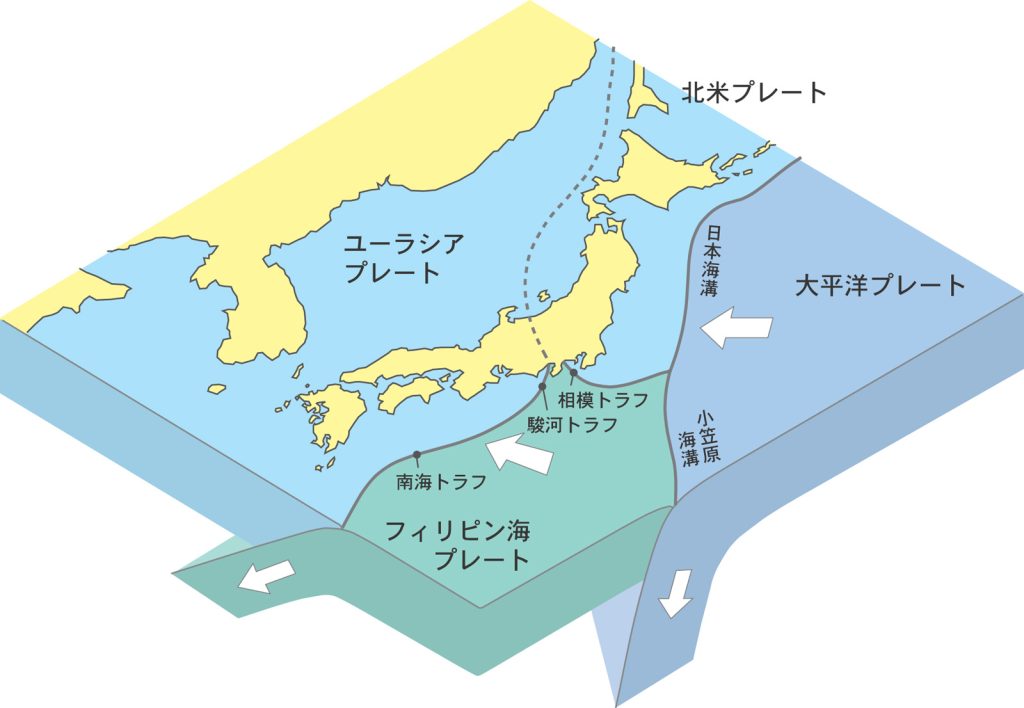

つまり、プレートがぶつかるところでは、地震がおきやすいということ。地球には、このプレートがおよそ15あるといわれ、そのうち日本のまわりには4つのプレートが交わっています。そのため日本は世界的にみても地震が多い国で、なんと世界の大地震の約10分の1が日本周辺で発生しているのです(*1)。

*1)気象庁|地震について

地震の大きさを表すのが「マグニチュード」と「震度」です。

| マグニチュード | 地震そのもののエネルギー |

| 震度 | ある場所での「ゆれ」の強さ(0〜7、5と6は弱・強に分かれる) |

ニュースなどでは、よく「震度」で地震の大きさが表現されます。震度1~2では「少しゆれたかな」と気づかない人もいるくらいの小さなゆれですが、震度3以上では多くの人がゆれを感じるようになります。

そして震度4~5以上になると、ものが落ちてきたリ、家具がたおれたりするなど身の安全を守る行動が求められ、震度6以上では家がたおれてしまう危険もあるほどの大きなゆれがおそってきます。

2024年1月1日に石川県の能登半島に発生した『令和6年能登半島地震』は、最大震度7(マグニチュード7.6)を記録するとても大きな地震でした。

震度についてよりくわしくは気象庁サイトの「その震度 どんなゆれ?」で、強さと被害の目安を確認してみましょう。

いつおきるか予測がむずかしい地震ですが、日本では小さなゆれ(震度1)も含めるとなんとほぼ毎日地震がおきています。2024年の記録をみると、観測された震度1以上の地震は、なんと3676回。今年に入ってからは、7月までの間に3327回の地震がおきています(*2)。

もしも大きな地震がおきたらどうすればよいのでしょうか。命を守るために大切なのは“日ごろのそなえ”。「自分の身を守る」という気持ちから始めましょう。

*2)気象庁|震度データベース検索

地震がおきる前に家族でできる準備についてみていきましょう。

自分の家や学校周辺の津波の危険などを知っておきましょう。「ハザードマップポータルサイト」や市町村のハザードマップで、避難場所や安全ルートを家族で確認することができます。

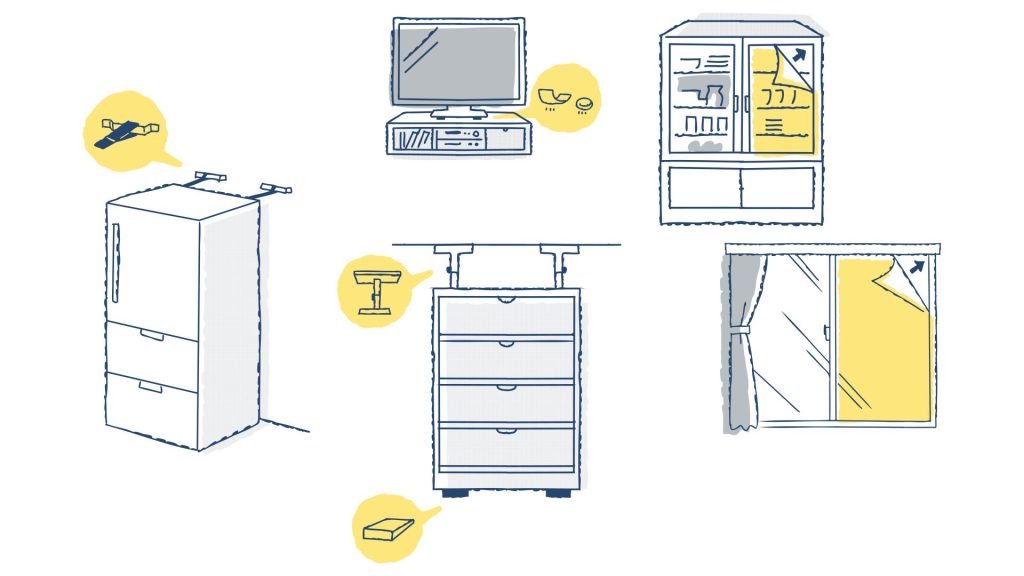

家の中の安全対策は、ケガを防ぎ命を守る大切な準備です。以下のポイントを家族でチェックしてみてください。

自分の部屋だけでなく、家族といっしょに家の中を点検しましょう。

もしも家をはなれて避難しなければならないとき、必要になってくるのが防災リュックです。防災リュックには、防災グッズや2~3日家をはなれても生活できる日用品などを用意しておきます。

【防災リュックに入れる物の例】

防災リュックは「背負って逃げられる重さ」にしておくことがポイントです。家族の人数や役割にあわせて中身をきめ、食べものや道具の置き場所も確認しておきましょう。また、防災リュックはすぐにとれる場所にあるか、また地震がおきたときすぐに移動できるかを実際に試してみることも大切です。

くわしくは、こちらの記事でも説明していますので参考にしてください。

【関連記事】防災グッズを見直そう|負担感のない安心安全な備え方とは?

地震は、いつ・どこでおきるかわかりません。いざというときにあわてないよう「わが家の防災プラン」を作っておきましょう。ポイントは以下の4点です。

たとえば、家族で防災プランの確認日をつくり、実際に地図を見ながらシミュレーションすることも大切です。

緊急地震速報がなった場合は、迷わず安全行動をとりましょう。ゆれ始めたときも同じです。まずは「自分の身を守ること」が最優先です。

机の下やテーブルの下に入り、頭を守ります。近くにない場合はクッションやカバンで頭をかくし、窓や家具からはなれましょう。「ダンゴムシのポーズ」で体を小さくし、ゆれがおさまるまで動かないことが大切です。

建物や電柱、看板、自動販売機、ブロック塀など、たおれたり落ちたりするものからはなれます。足元や落下物にも注意する必要があります。ゆれがおさまったところで落ち着いて避難しましょう。

もし先生が近くにいなかったら、自分で安全行動をとりましょう。教室では机の下、体育館や校庭では頭を守りながら低くかまえます。

地震のあと、海や川の近くでは、津波の危険があります。想像以上の高い津波がくることもあるため、ゆれがおさまったら高台や避難場所へすぐに移動しましょう。

地震がおきたときは、身の安全を守りながら動かず、ゆれがおさまってから安全な場所へと避難します。

【地震のあとに気をつけること】

まずは「自助(じじょ:自分の身を自分で守ること)」を大切にしましょう。安全をたしかめたら、次は「共助(きょうじょ:まわりの人と助けあうこと)」です。日ごろから防災訓練に参加しておくと、いざというときに自然に助け合えます。

なお、地震のそなえについて、もっとくわしくまとめたコラムもあります。おうちの方といっしょに、あわせて読んでみてください。

【関連記事】地震に備える| 震災からあなたと家族を守るために今すぐできる対策、地震発生時の行動を解説

地震はいつおきるかわかりません。しかし、そなえがあれば命を守り、被害を減らせます。家族や友だちと「こんなときどうする?」を話し合い、自分にできることを少しずつ増やしましょう。一人ひとりの行動が、自分とまわりの命を守る力になるのです。

【参照】

京都教育委員会 |「防災ノート」(小学生)

東京都教育委員会|防災教育ポータルサイト

国土交通省|クイズで学ぼうマイ・タイムライン

消防庁動画チャンネル|クイズで防災を学ぼう!

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。