JOURNAL #4952025.11.14更新日:2025.11.14

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

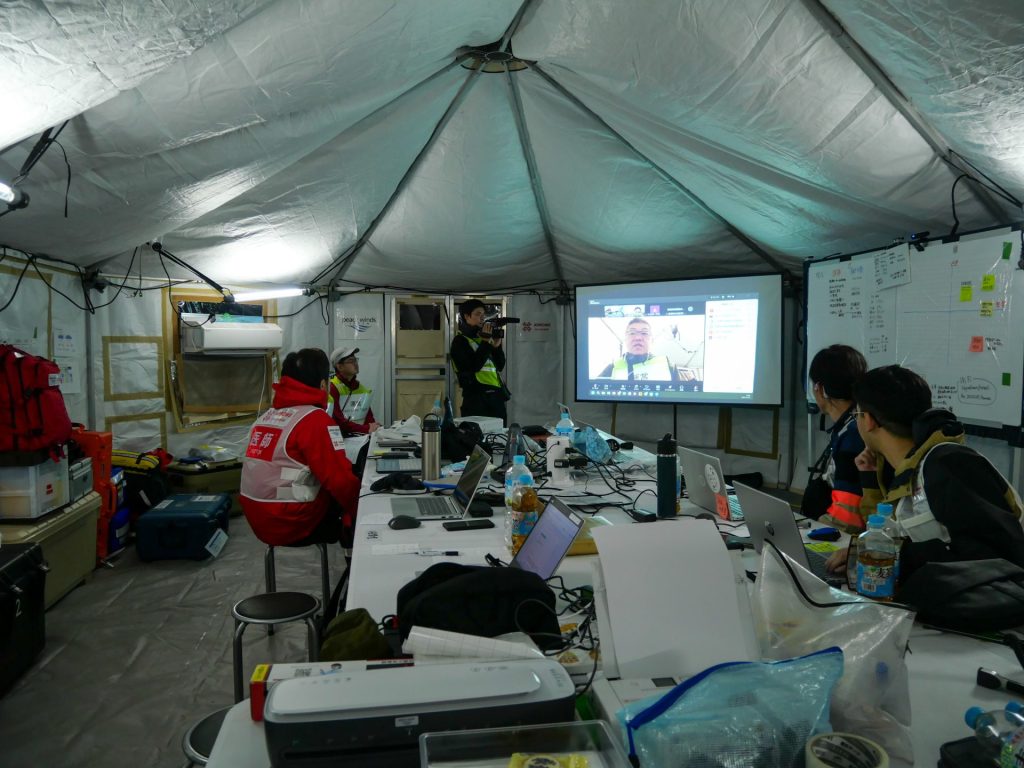

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"は、11月5日(水)~8日(土)の4日間にわたり、愛媛県今治市と共催して第6回目となる大規模訓練、「多機関連携災害時医療救助訓練(多機関合同訓練)」を開催しました。

今回の被災想定は最大震度6強の南海トラフ級の大規模地震。

想定される被害への対応では、行方不明者の迅速な捜索・レスキュー活動、多数の傷病者への医療支援などがあります。この訓練では実践的なシナリオをもとに、行政と民間支援団体、そして企業・教育機関など、あらゆる機関同士の連携が必要とされる被災地での支援活動を検証しました。

この訓練の目的は、連携体制を確立し、課題を明確にしていくことです。具体的には、以下の3つの重要な要素を通して、災害時の医療・レスキュー活動の一連の運用を確認しました。

1.フィールドホスピタル(野外病院)の実展開

被災地とその周辺の医療機関が機能不全に陥った場合に備え、訓練ではフィールドホスピタルを現地に迅速に立ち上げる段階から患者受け入れまでの一連の運用を検証

2.災害医療支援船(チェンジ号)の実装と広域搬送

大規模災害によって陸路でのアクセスが困難になった事態を想定し、船とヘリコプターを活用した広域搬送体制を訓練し、その実用性を高めるために、着艦訓練を実施

3.捜索、救護、搬送の一連の運用

要救助者の発見(捜索)から、応急処置(救護)、そして安全な場所への移送(搬送)にいたるまで、各専門職がスムーズに情報を引き継ぎ、活動を途切れさせないための手順と連携の課題を明確に洗い出す

この重要な検証に集まったのは、空飛ぶ捜索医療団のスタッフだけではありません。今治市をはじめ、DMAT(災害派遣医療チーム)やHuMA(災害人道医療支援会)、海外からは台湾災害医療隊発展協会とフィリピン医師会のメンバーなど、48団体が参加しました。

傷病者を演じるメンバーやオブザーバーなども含めると、総勢260名が参加。国境や組織の垣根を越え、「被災地で、一人でも多くの命を全力で救う」という一つの目標のために、それぞれの知恵と専門性を持ち寄りました。

フィールドホスピタルを利用する模擬傷病者は100人以上を設定、症例は風邪症状や不眠、高血圧に加え、緊急搬送や外部支援への引き継ぎを必要とする、重い外傷や精神疾患などあらゆる領域への対応も検証されしました。

訓練は、災害発生直後の緊迫感をそのまま再現するように進行しました。

一秒でも早く患者を受け入れる体制を

訓練初日、活動の成否を分けるフィールドホスピタルの迅速な設営が最優先されました。同時に、活動を支える衛生管理、居住用テントの立ち上げなど、長期活動を支える「ロジスティクス」の基盤の確立を早期に目指しました。

訓練を支えた連携の力 生活支援と炊き出し

長期にわたる活動を支えるための支援者側の生活環境の確保も、重要な検証項目でした。

株式会社アクアデザイン様のご協力により、浄水器が提供され、過酷な訓練環境下で隊員が疲れを癒せるシャワーやお風呂が設置されました。

また、最終日には、株式会社ゼンショーホールディングス様のご厚意による「すき家」の牛丼の炊き出しが振る舞われました。

温かい湯気とともに提供された牛丼は、訓練で疲労困憊の参加者にとって、最後の力を振り絞るための最高のエネルギーとなりました。一時の安堵とあたたかさに、隊員たちの表情も和らぎ、心からの「ありがとう」の声が響き渡りました。

こうした「衣食住」を支える広範な連携が災害現場での活動継続性を保証する礎となります。

命を繋ぐ広域連携と情報整理

廃校を利用した倒壊現場では、今治市消防本部との合同捜索・レスキュー訓練を実施しました。

瓦礫からの捜索・レスキュー、そして救出直後の医療チームへの安全かつ迅速なトリアージ・引き継ぎ手順を徹底的に検証。これは、救助と医療の間の「切れ目」を埋める、最も緊迫した検証の瞬間となりました。また、災害救助犬も出動し、行方不明者の捜索活動に貢献しました。

そして、搬送を支える「情報整理」の徹底も重要なテーマでした。

搬送依頼が殺到する中、情報共有の遅れが搬送判断の遅れ、すなわち救命率の低下に直結することを参加者が再認識。傷病者を適切な治療可能な場所に届けるための「羅針盤」となる、情報連携の正確性が徹底されました。

また、行政が中心となって組織する「保健医療福祉調整本部」との連携など、リアルの災害で想定される様々な機関との情報交換や調整なども検証しました。

今回の訓練で参加者の緊張を一気に高めた一つの場面として、活動半ばでの「指揮本部長の交代」という異例のシナリオもありました。

中長期にわたる災害支援でのスタッフ配置は、シフト整備はもちろん、急な体調不良や事故など不測の事態による離脱・交代の可能性は常に起こり得ます。これは現場責任者でも同様です。

訓練開始当初、現場指揮本部長を担っていたプロジェクトリーダー稲葉医師から、途中でロスター(登録隊員)の山田医師へと役割が引き継がれました。今回で6回目となる多機関連携災害時医療救助訓練ですが、ロスターが指揮本部長を担うのは初めてのことでした。

大規模災害では、特定の人物に依存する組織はすぐに機能不全に陥ります。この交代は、突発的に指揮を引き継ぎ、混乱なく組織全体を動かし続ける「組織の底力」、すなわちレジリエンス(回復力)と持続性を確保する上で、極めて重要な試金石となりました。

訓練閉会式で、ピースウィンズ・ジャパン代表の大西健丞は、訓練が単なる南海トラフの備えではないことを強調。そして東日本大震災の教訓から、現在、最も緊張している地域の一つとして「千島海溝地震が予測されている釧路管区5市町にわたる自治体」を挙げ、既に自治体と民間のアライアンスを組んでいる現状を報告しました。

「ひょっとしたら明日起こるかもしれない」

日本列島が常に地震の脅威にさらされている現実を改めて突きつけ、今日得られた成果をすぐに「本番」で発揮するための覚悟を求めました。

訓練統括を務めたプロジェクトリーダー稲葉医師はまず、第1回目の訓練を振り返り自身が奔走した「小さなスケール」の多機関合同訓練から、今回は同じ志をもった約260名が集結し、意義のある訓練に成長したことに「非常に感動しています」と率直な思いを語りました。

そして、訓練開始時、閉会式でも、訓練を通じた決意を繰り返しました。

「訓練は本番のように、本番は訓練のように」

この決意をもって、今後は今回の訓練成果を「振り返って詰めていく」

そして、災害現場で力を発揮できるよう活動を続けることを宣言しました。

DMATや海外医療支援チームの参加、そして企業による力強い生活支援。この多岐にわたる強靭な連携こそが、被災地が本当に必要とする支援を届け、地に足の着いた支援活動に繋がります。

今回の訓練は、「被災地で一人でも多くの命を全力で救う」という共通の使命のもと、専門機関が「個のチカラ」を超え、「一つのチーム」となる重要性を明確に示しました。

参加したすべての機関が、この場で得た「熱量」と「知見」を次なる一歩へとつなげ、継続的な改善を図ることで、明日起こるかもしれない災害に対し、被災地に「命の切れ目」を作らない、連携体制を築き上げてまいります。

どうか、この強い決意と活動に今後もご注目ください。

皆様からのご関心とご支援が、災害支援の大きな「力」となります。

★【限定500枚】新規ARROWSサポーター限定 3WAYマルシェバッグ進呈中です!

能登半島地震で、行方不明者の捜索活動に奔走した災害救助犬ロジャー。

国際救助犬連盟の試験の合格記念メダルを首にかけた、誇らしげな姿をあしらいました。

A4サイズがきれいに収まるサイズで、再生ファブリックを使用しています。

ぜひ、ご入会ください!詳細はこちら

空飛ぶ捜索医療団”ARROWS” HP:https://arrows.peace-winds.org/</a >

Twitter:https://twitter.com/ARROWS36899898</a >

Facebook:https://www.facebook.com/ARROWS2019</a >

Instagram:https://www.instagram.com/arrows.red2019/</a >

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。