JOURNAL #4782025.09.19更新日:2025.09.19

ライター:大久保 資宏(毎日新聞記者)

最大震度7を観測した北海道胆振東部地震(2018年9月)は、甚大な2次災害を次々に引き起こしました。道内の全域が停電する国内初のブラックアウト、明治以降最大の斜面崩壊、液状化……。犠牲者は44人にのぼり、水道、電気、道路といったライフラインの寸断など高度ネットワーク社会のもろさを露呈させる災禍が人々の日常に襲いかかりました。

何が、このような事態を招いたのでしょうか。災害から一人でも多くの命を守るために過去の災害を振り返る連載【災害の記憶】。第3回は、発生から7年を迎えた「北海道胆振東部地震」を取り上げます。

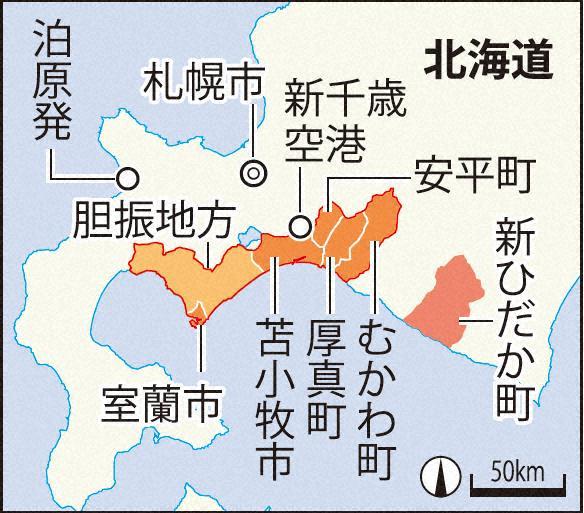

胆振地方は北海道の中南部に位置し、4市(伊達、室蘭、登別、苫小牧)7町(豊浦、洞爺湖、壮瞥、白老、厚真、安平、むかわ)が東西に広がって構成されています。新千歳空港(千歳市)に隣接し、農業や水産業、鉄鋼に加え、温泉地を生かした観光にも力を入れ、なかでもハスカップ生産量日本一の厚真町は雪の少ない温暖な気候で知られています。

近年は、子育て支援の移住政策で転入者が転出者を上回る社会増を実現。独自の地方創生事業が注目されています。

その胆振地方一帯が、2018年9月6日午前3時7分、マグニチュード6.7の地震に見舞われました。気象庁によりますと、震源は同地方の中東部。各地域で観測された震度は、以下になります。

震度7は熊本地震(16年)に次いで国内6例目で、余震は19年7月末までに、震度1以上が計354回(震度1=198回、震度2=92回、震度3=40回、震度4=21回、震度5弱=2回、震度6弱=1回)起きています。

北海道庁によりますと、20年9月1日現在、死者は44人(厚真町37人、札幌市3人、苫小牧市2人、むかわ町1人、新ひだか町1人)、重中等傷59人(むかわ町27人、苫小牧市9人、安平町7人など)、軽傷726人(札幌市294人、むかわ町250人、厚真町61人など)。住家被害は、全壊491棟(厚真町235棟、札幌市101棟、安平町93棟など)、半壊1816棟(札幌市818棟、安平町366棟、厚真町335棟など)に及び、停電(最大約295万戸)や断水(最大約6万8249戸)のほか、液状化による地盤沈下も相次ぎました。

火災は、12件(札幌市6件、厚真町2件、室蘭市、江別市、北広島市、釧路市各1件)。いずれもボヤや部分焼程度で、死傷者もありませんでしたが、室蘭市の石油コンビナート(※1)や厚真町の苫東厚真火力発電所(※2)が一部焼け、停電からの復電による通電の可能性のある火災は2件(※3、4)起きています。

避難所は、道内に最大128市町村768カ所に開設されて累計1万6649人が身を寄せ、厚真、安平、むかわ3町の仮設住宅は11月1日に開設されました。

| ライフライン | 被害の概要 | 復旧状況 |

|---|---|---|

| 電力(停電) | 最大295万戸 | 99%復旧は45時間後、100%復旧は10月4日 |

| 都市ガス等 | 被害なし | |

| 水道(断水) | 最大6万8249戸 | 概ね3日程度でほぼ解消、100%解消は約1カ月後 |

※1)停電による冷却水系統の停止で出火

※2)発電機の故障で漏れたオイルに着火

※3)転倒していた暖房機が稼働し布団に着火

※4)ケーブル被覆内の素線が発熱し出火

胆振東部地震で注目されたのが、地震にともなう斜面崩壊(地すべり)や液状化、ブラックアウトなどの相次いだ2次災害です。これらの災害は、いかにして発生したのでしょうか。

■主な特徴

・火山灰や軽石からなる地質

・長雨とその後の台風による雨

・強風で土壌が不安定の中、大地震

・厚真川流域周辺で6000超の崩壊

・崩壊面積13.4㎢は明治以降で最大

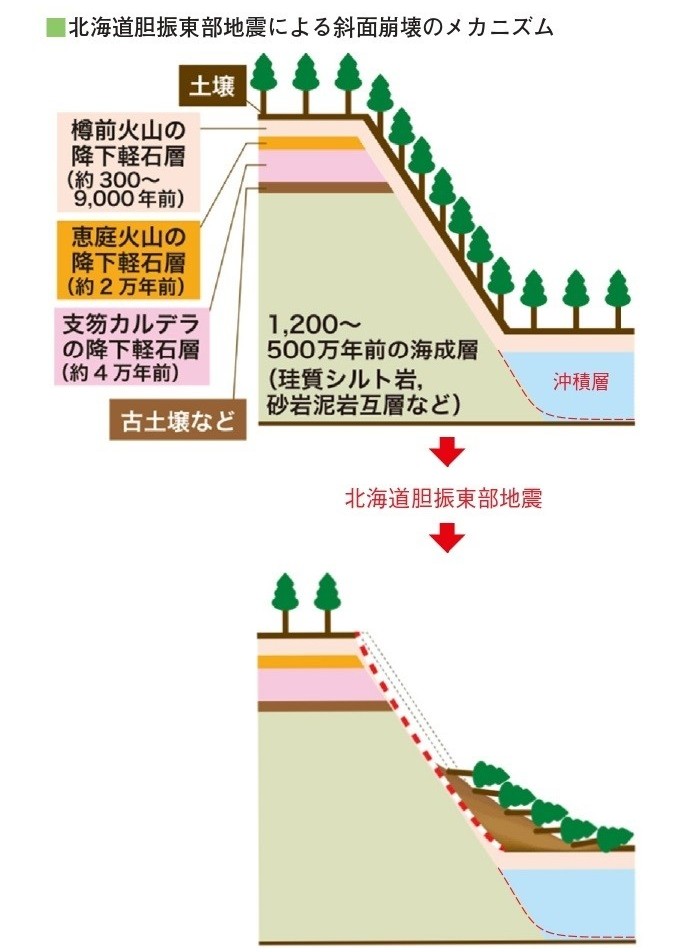

死者を多く出した主たる原因は、丘陵地の斜面崩壊や地すべりなどの土砂災害(計227件)です。犠牲者の約8割強を占めた厚真町の一帯では6000カ所を超える斜面崩壊が同時多発的に発生。国土交通省によりますと、約3000万㎥の土砂が斜度15~30°の斜面を一気に崩落し、崩壊面積は13.4㎢に達しました。これは明治以降の土砂災害で最大規模とされています。

背景に、この地域特有の地質があります。地下深くの500万~1200万年前の海成層(海底に堆積してできた地層)の上に、9000~4万年前の噴火でできた軽石や火山灰による層が存在。これらの層は透水性が高く、風化・粘度化してすべりやすい状態だったといいます。

そこに平年の1.6倍の量の降雨(6~8月)、さらに台風21号(9月4~5日)による雨・強風(最大瞬間風速34.3m=観測史上1位)。土壌がより不安定となるなか、未曽有の大地震が起きました。

京都大防災研究所の泥流シミュレーションによりますと、崩壊発生から住宅到達まで6秒、堆積全体まで30秒。隣接する地区では、立木が立ったままスローモーションのように動いていたとの目撃情報もありますが、やはり未明の発生とあって逃げる間もなかったと思われます。

■主な特徴

・道内15市町の2933地点で発生

・多くは火山灰質の盛り土をした人口造成地

・震源から約90㎞離れた地域でも確認

地震の揺れで水分をたくさん含んだ地盤が流動化する液状化も多発しました。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したり。防災科学技術研究所によりますと、15市町の2933地点(厚真町919地点、安平町512地点、むかわ町387地点、札幌市370地点など)で確認されています。

札幌市内で全半壊した建物の半数近くは清田区の液状化によるもので、同区の里塚地区では約4万㎡にわたって地盤沈下しました。道路は割れ、最大約3m沈み、家は傾きました。市によりますと、この地区の141戸のうち85戸が全半壊し、60世帯が避難、10世帯が転居を決めています。

地盤災害に詳しい釜井俊孝・京都大名誉教授によりますと、液状化によって盛り土(※5)と切り土(※6)をまたいでいた水道管がはずれ、大量の水が地中にあふれたことも被害拡大の一因とみられます。

それにしてもなぜ、このような被害が起きたのでしょうか。

被害が集中した一帯は元々、谷の地形でした。70年代に入って地元の業者が、現地にあった軽石や火山灰による盛り土を造成。住宅を建て売りにし、大勢の人が入居しています。

盛り土の地盤は比較的軟弱で、地震による地すべりや液状化のリスクがあります。ところが、新聞報道によりますと、80年代に購入した女性(自宅が傾き一部損壊)は業者側からリスクに関する説明は「なかった」(※7)、別の業者から2004年に他区画の土地と住宅を買った男性(自宅が7cm沈み半壊)は営業担当者に「岩盤で丈夫な土地。くいは打たなくていいし、地震保険に入らなくて大丈夫」と言われた、とのことです(※8)。

釜井名誉教授は指摘します。

「特殊な地質と豊富な地下水、そしてそれらに無頓着な宅地造成が招いた結果であり、遅れてきた公害だ」

地盤強化や防止対策、沈下した宅地のかさ上げなどは市側が行っています。しかしながら建物部分は原則住民側の負担。しかもなぜか売った側の責任が問われた形跡はありません。

※5)傾斜のある土地を土で埋めて平らな地盤にすること

※6)高い部分を削り平らにすること

※7)毎日新聞(2019年9月7日)

※8)北海道新聞(2019年2月4日)

■主な特徴

・道内の全発電所が緊急停止し295万戸が停電(約45時間後、99%復旧)

・エレベーター約9200台が止まり23台で閉じ込め

・4万4000戸が断水(断水した全6万8000戸の約6割)

・加圧や揚水ポンプ施設が機能せず多くの高層建物で断水

・信号機が稼働せず長距離トラックや貨物列車などは運行停止

・乳業工場の稼働停止で牛乳が全国的に品薄に

・新千歳空港発着のすべての国内・国際便の運航停止で多数の帰宅困難者

・携帯電話のバッテリー切れが続出し充電コーナーに長蛇の列

・道内376の病院が停電し酸素吸入や透析治療などに影響

大規模発電所に依存する電力供給体制の危うさを見せつけたのが「ブラックアウト」(離島を除く)です。管内電力の約半分をまかなう苫東厚真火力発電所が揺れを感知し、緊急停止したことが発端でした。

需給バランスが大きく崩れて道東の水力発電所も停止し、供給不足に陥ったことから北海道電力(北電)は一部地域を強制的に停電させました。しかし需給バランスは戻らず、他の発電所も周波数の低下による故障回避のため次々と自動停止するに至り、地震の発生から18分後の午前3時25分、全道に闇が広がりました。

死傷者はなかったものの復旧までの間、さまざまなトラブルが起きました。とりわけ影響が出たのが医療機関です。

道内の376病院では水や医療用ガス、パソコン(インターネット)などが使えなくなり、多くが外来患者の受け入れを制限。酸素吸入や透析治療ができず、よその病院に搬送するなどの対応に追われました。日本透析医学会などによりますと、道内の透析患者(約1万5000人)については透析が可能な病院に割り振って対応したといいます。

北海道難病連などのアンケート調査(会員304人回答)では、停電で使えなかった医療器具は人工呼吸器が最多の34%で、酸素供給機器28%、電動ベッド18%、たんなどの吸引器14%など。

日本呼吸器学会北海道支部のアンケート調査(会員病院57施設、会員診療所・クリニック44施設回答)によりますと、停電復旧までの平均時間は約26時間。在宅酸素療法(HOT)患者の臨時入院は43施設でみられ、地震や停電での病態悪化や、治療の変更を必要とした患者は6施設で19人にのぼったほか、

などの症状で入院した患者もいたといいます。

「待てるようでしたら来週来てください」

非常用電源に切り替えた札幌市の札幌徳洲会病院では、看護師が訪れた患者から症状などを聞き、重症でなければ引き取ってもらいました。

電力を大量消費するX線やCT(コンピューター断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像装置)などによる検査はできず、他病院からの透析患者らをはじめとする緊急医療に集中。1日の救急搬送は通常の3倍の64人にのぼり、回復の見通しが立っている入院患者には退院の前倒しを促したといいます。

一方、道内に34ある災害拠点病院(※9)には、発電設備(非常用電源)や3日分程度の燃料備蓄があり、自家発電に切り替えて通常の業務を続けました。

※9)災害時に初期の緊急医療が可能な24時間体制の指定病院

道内がパニック状態の中、変わらぬ日常を送っていたのが、千歳市の支笏湖温泉周辺の約100世帯。日ごろから、王子製紙の千歳第1発電所など5水力発電所から余剰電力の提供を受けているからです。

千歳第1発電所は1910年、王子製紙が苫小牧工場に電力を供給するために運転を開始。札幌や小樽といった道央を中心に電力事業を展開し、戦後、約50あった電力事業者の多くは51年に設立された北電に集約されましたが、同発電所は独立した電力網を維持しています。

再発防止策として北電は、

などを始めています。

国の検証委員会メンバーでもあった辻隆男・横浜国立大教授(電子情報系理工学)は「ブラックアウトは稀有な現象に見えるが、実際にはそれなりの発生確率を有する事故だった」と指摘。そのうえで「安定運用を支える新技術も含めブラックアウト検証のシミュレーション技術をさらに高める必要がある」と言います。

国や自治体、民間はどのような支援を行ったのでしょうか。被災3町へ行われた支援を振り返ってみます。

・プッシュ型支援

関係省庁は協力して要請を待たずに必要な物資を調達し緊急輸送。

・職員派遣

総務省は「被災市区町村対応職員確保システム」(2018年3月制度化)に基づき、発災から1カ月間、7県の職員延べ2951人を派遣。避難所の運営や罹災証明書の交付業務、災害マネジメントの支援などにあたりました。

・災害ボランティア

10月21日まで延べ1万790人が、家財の搬出や集積場への運搬、救援物資の搬入・仕分け、イベント出店の手伝いなどに汗を流しました。

・災害NGO

厚真町を中心に捜索や避難所への物資提供、医療支援など幅広い支援活動を行ったのが、NPO法人ピースウィンズ・ジャパン(広島県神石高原町)です。パートナー団体のA-PADジャパン、シビックフォースと合同で、災害救助犬3頭と医師、看護師を含むレスキューチーム(23人)を組織。

自衛隊や警察と協力しながら救助犬を投入し夜通しで捜索したり、避難所などで医療ニーズの聞き取りをしたり、日本赤十字と連携を図りながら医療支援を行ったりしました。

このほか、病院に医療資機材の提供、役場の仮事務所用プレハブのレンタル支援。仮設住宅への家電支援などを行い、さらに事業の再建に困っている被災者の救済に向け、厚真町や地元商工会との話し合いを続けています。

・電源車

政府主導で東京電力などから電源車50台以上を配備。

・2割節電

政府の呼びかけに対し、道内の鉄道機関、自動車・ビールメーカーなどは間引き運転や工場の製造ラインの一時停止・操業時間の短縮。

・ペット救護対策協議会

道内の獣医師会が発足し、負傷した動物の治療や同行避難している動物の健康管理、飼い主が不明になった動物の保護、譲渡のあっせんなどを行いました。

むかわ町は今年3月、大規模災害に備える「事前復興計画」を道内で初めて策定しました。この計画は、被災後の復興手順や体制、まちづくりをあらかじめ考えておくもので日本海溝・千島海溝沿いを震源とする巨大地震を想定。発災から最初の半年間を「応急対応期」、3年目までを「復興指導期」など10年間を4期に分け、被災者支援などの課題を盛り込んでいます。

高橋浩晃・北海道大大学院地震火山研究観測センター教授(自然史科学)は「命が守られても地域の生業が成り立たなければ人はそこに住まなくなる。地域力を高め、万が一の災害に対する備えを進めることが被災後の早いリスタートにつながる」としています。

さまざまな2次災害を誘発した北海道胆振東部地震。釜井名誉教授は当時を振り返って憤ります。

「モラルに問題がある」

盛り土を「岩盤」と偽って家を売っていた業者に対してですが、災害が起きて初めて“欠陥”に気づき泣き寝入りするケースが後を絶ちません。

どうすれば減らせるのでしょうか。

この地震は2次災害にとどまらず、宅地(都市)開発をめぐる構造的な問題をも浮き彫りにする災害だったといえます。

◇9月6日

3時8分 胆振地方中東部を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生

03:20 厚真町で斜面が崩壊、家屋が複数倒壊

03:25 北海道全域がブラックアウトに

03:40 ヘリコプターによる情報収集(陸自・道警察)

06:00 知事が陸自北部方面隊に災害派遣を要請

06:25 新千歳空港発着の全便の欠航を決定

09:00 知事が第11旅団長(陸自)に給水にかかわる災害支援要請

10:00 札幌市清田区で液状化とみられる現象

15:00 道は全179市町村に災害救助法の適用を決定

◇9月7日

10:00 新千歳空港国内線の運航再開

13:00 JR札幌駅で営業再開

14:50 札幌市営地下鉄が全線で運転再開

17:25 斜面崩壊の恐れがあり安平町の10世帯21人に避難指示

19:45 土砂崩れの恐れのため安平町の13世帯26人に避難指示

◇9月8日

00:13 概ね道内全域に電力供給(停電発生から約45時間)

05:50 新千歳空港のすべての国内・国際線が運航再開

08:00 道内の99%にあたる293万100戸で停電が解消

18:00 経産相が家庭・産業界に「2割節電」を呼びかけ

◇9月9日

07:50 道内のすべての信号機(約1万3000カ所)が復旧

09:00 札幌市清田区の液状化現象による断水がほぼ解消

※関係省庁、自治体への取材に基づく

【参考文献】

・令和元年版「防災白書」特集「連続する災害~防災意識社会の構築に向けて~」

・内閣府防災情報「2018年北海道胆振東部地震」(事例コード201802)

・北海道厚真町「平成30年北海道胆振東部地震 災害対応及び復旧・復興に関する報告書」

・釜井俊孝「宅地崩壊~なぜ都市で土砂災害が起こるのか~」NHK出版新書

・釜井俊孝「宅地の防災学~都市と斜面の近代史~」京都大学学術出版会

・地震による地すべり災害 刊行委員会編「地震による地すべり災害~2018年北海道胆振東部地震~」北海道大学出版会

・王功輝、古谷元、渡部直喜、土井一生、馬寧「平成30年北海道胆振東部地震による土砂災害の特徴」京都大学防災研究所年報 第62号(2019)

・梅田浩司、千代谷佳織、柴正敏、近藤美左紀「平成30年北海道胆振東部地震に伴う斜面崩壊」応用地質、第60巻 第4号(2019)

・藤田将輝、齊藤真治、紺野恵一、土田悠樹、梶本和也「平成30年北海道胆振東部地震を主とした複合災害時における札幌市及び胆振地方中東部の応急活動」水道協会雑誌 第90巻 第3号(令3.3)

・北海道難病連、北海道筋ジストロフィー協会「北海道胆振東部地震に関する緊急アンケート報告」

・森勇樹、千葉弘文、福家聡、今野哲、大崎能伸、高橋弘毅「北海道胆振東部地震・大規模停電における、在宅酸素療法患者に関するアンケート調査」日呼吸誌 9(2020)

・大津暢人、廣井悠、北後明彦「平成30年北海道胆振東部地震に起因する火災に関する調査」

WRITER

ライター:

大久保 資宏(毎日新聞記者)

毎日新聞社では主に社会部や報道部で事件や災害、調査報道を担当。雲仙・普賢岳災害(1990~95年)と阪神大震災(1995年)の発生時は記者、東日本大震災(2011年)は前線本部デスク、熊本地震(2016年)は支局長として、それぞれ現地で取材した。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。