JOURNAL #4932025.10.24更新日:2025.11.18

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

自然災害や感染症、サイバー行為など、企業を取り巻くリスクは年々多様化しています。「防災は大事とわかっているが、具体的に何から手をつければいいのか」と悩む経営者や担当者は多いのではないでしょうか。

この記事では、企業防災の基本を押さえつつ、被害を最小限に抑え事業を維持するための具体策や実際の事例をご紹介します。初めて「BCP(=Business Continuity Planning:事業継続計画)策定に挑戦する企業でも、段階的に準備を進められるヒントをお伝えしますので、ぜひ最後までご確認ください。

「企業防災」は企業が自然災害などの非常時に備えて、人命を守り、事業を継続するために行う総合的な取り組みです。避難訓練や備蓄品の準備、建物や設備の安全対策に加え、安否確認や緊急時の連絡体制づくりなどが具体的な内容にあたります。これらを整えておくのは従業員や顧客の安全を守るだけでなく、被災後にいち早く事業を再開し、取引先や地域からの信頼を保つことにもつながります。

ここで混同されやすいのが「防災」と「BCP」の違いです。防災が主に被害を最小化する準備であるのに対し、BCPは事業をどう維持・復旧するかに重点を置いています。両方を組み合わせて進めることで、災害に強い企業づくりが可能になります。つまり、企業防災は安全対策にとどまらず経営を守る、戦略課題なのです。

災害は予測できず、企業活動にも大きな影響を与えます。内閣府の調査や能登半島地震の報告からは、防災やBCPに関する企業の取り組みの進展と、課題の両方が見えてきます。

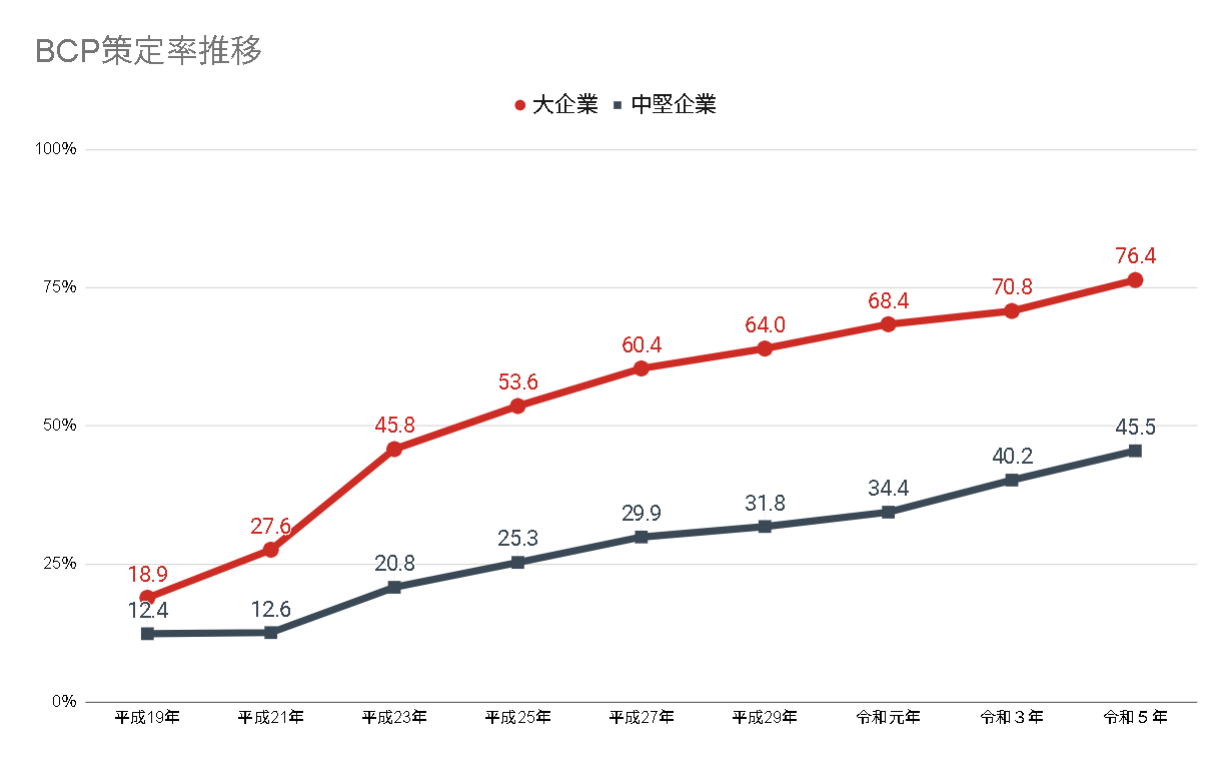

内閣府が令和6年3月に公表した「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」では、BCPの策定率が大企業で76.4%、中堅企業で45.5%と着実に上昇していることが示されました。策定企業の半数以上が実際の災害で「役に立った」と回答し、安否確認や訓練などの基本対策に加え、方針策定や指揮系統の整備も効果を発揮しました。

一方で、未策定企業では人材やノウハウの不足が障壁となっており、特に小売業では策定率が34.7%と低水準にとどまります。

さらに事業所の耐震基準については、新旧を合わせて約8割が満たしている一方で、旧耐震基準の建物を所有する企業が3割以上にのぼり、今後の大きな課題となっています。

令和6年の能登半島地震では、多くの企業が被災しましたが、事業への影響は1割程度にとどまり、多くが1ヵ月以内に再開したと報告されています。早期復旧を可能にした要因は、「従業員の安全確保」と「経営層による指揮命令系統の維持」です。実際、BCPや防災計画を策定していた企業の7割以上が、その効果を実感したと回答しています。

一方で、未策定企業では計画策定の意向が乏しく、人材やノウハウの不足といった課題が浮き彫りとなりました。また、正月休みで稼働を停止していたために被害が軽減したケースもありましたが、稼働中であれば人的被害は拡大していた可能性があります。こうした点からも、災害時に従業員や取引先と連携し、迅速に対応できる体制を整えることが、事業継続に欠かせない教訓といえます。

参照資料:内閣府「令和6年度 能登半島地震被災エリア企業の防災・事業継続災の取組について」

企業を取り巻くリスクは多様化しており、備えが不十分だと業務停止や経営悪化を招きかねません。ここで紹介する具体的な防災対策を、自社での実践にぜひ役立ててください。

BCPは、災害や感染症など緊急事態が発生した際に被害を最小化し、重要業務を継続・早期復旧させるための計画です。具体的な内容は企業の規模や業種によって異なりますが、おおよそ次のような事項を事前に定めておきます。

中小企業ではBCP策定の遅れが課題とされています。先行事例や国・公的機関の支援を活用し、早期に取り組むことが社員の安全や事業継続に欠かせません。さらに近年は、特定災害に限らず備える「オールハザード型」への移行も進んでいます。最新情報を取り入れつつ、PDCAサイクルで計画を見直し強化する姿勢が求められます。

企業防災の土台となるのは、まず建物や設備の安全性です。前述でお伝えしたように耐震基準を満たしていない企業も依然多く存在しています。診断や補強を後回しにすると従業員の安全リスクが高まり、災害時の業務停止につながります。

あわせて、工場機械やオフィスの机・棚などの転倒防止、非常用の電源や水の確保といった備えも不可欠です。さらに、設備面の対策にとどまらず、重要データをバックアップしたりクラウドを活用したりすることで、災害後の事業継続をより確かなものにできます。

災害直後に最も重要なのは「従業員が無事かどうか」を迅速に把握することです。もしも大規模災害が起きたら電話やメールは回線混雑で使えない可能性が高く、安否確認システムの導入や複数手段を組み合わせた仕組みが必要です。

加えて情報収集も欠かせない要素です。気象庁や自治体の公式情報、防災アプリの活用など社内での情報共有ルールを整える取り組みが、被災時の混乱を防ぎます。日常的に訓練を行い、従業員が「どの手段を優先するか」を共通認識として持つことが重要です。

BCPや防災計画は「作って終わり」では意味がありません。全社員が自分の役割を理解し、実際に動いて確認する訓練が不可欠です。避難・安否確認・初動対応・情報伝達などを組み合わせ、災害の種類ごとに複数シナリオを想定して行うことが重要です。

中小企業庁の資料「事業継続力強化計画の取組状況及び今後の課題」では、訓練や計画の見直しを実施していた企業ほど売上被害を抑え、冬季の操業回復につながったと報告されています。訓練は形式ではなく、実際に役立つ行動力を養い、事業継続に直結する取り組みなのです。

加えて、訓練後に改善点を振り返り、社員全体で共有すれば、防災力が一段と高まります。こうした積み重ねが計画の精度を上げ、災害に強い企業づくりにつながります。

災害時の従業員の安全確保や事業継続には、水・食料・医薬品・簡易トイレ・毛布などの備蓄が必要です。目安は従業員1人あたり3日分ですが、必要に応じて3日以上の備蓄も検討しましょう。帰宅困難者を想定し、従業員以外の訪問者用に約10%を余分に確保することも有効です。

備蓄はローリングストック法を用い、使った分を補充して常に新しい状態を維持します。また、備蓄品リストを作成し、定期的な点検・更新を行うことで、実際の災害時にも安心して活用できます。

企業が被災した際、復旧資金の確保は大きな課題です。中小企業庁の資料では、被災した事業者の約6割が損害保険や火災共済を活用し、早期復旧に役立てたと報告されています(*)。

一方、能登半島地震では「地震保険」を付帯していなかったため、補償対象外となった事例もありました。建物や設備の保険内容を事前に確認・整理し、迅速に保険金を受け取れる体制を整えておくことが、事業継続力の強化につながります。

大規模災害では企業だけで対応は難しく、地域コミュニティや取引先との連携が不可欠です。平時から情報共有や支援物資の融通、避難や初動対応の協力ルールを確認しておくと混乱を減らせます。

さらに、部品や原料を供給する取引先の関係を整理し、災害時の連絡方法や状況把握の手順を整えることも重要です。能登半島地震では、基幹産業の最終メーカーが生産や代替拠点の準備を整え、取引先の状況を把握していたことで供給網への影響を抑えられました。

以上のように、企業防災は多角的な対策の積み重ねが重要です。まずはできることから取り組み、事業継続力を高めましょう。

*)経済産業省|事業継続力強化計画の 取組状況及び今後の課題

災害は勤務中や通勤中にも起こり得ます。ここでは、個人で準備しておくべき備蓄や持ち歩き用品など、日頃の備えをわかりやすく解説します。

勤務中に被災しても行動できるよう、最低限の備えを整えておきましょう。完璧でなくても「自分に必要なものを少しずつ」意識することが大切です。

さらに、家族との安否確認方法(災害伝言ダイヤル・防災アプリ・集合場所のルール)をあらかじめ決めておくと安心です。

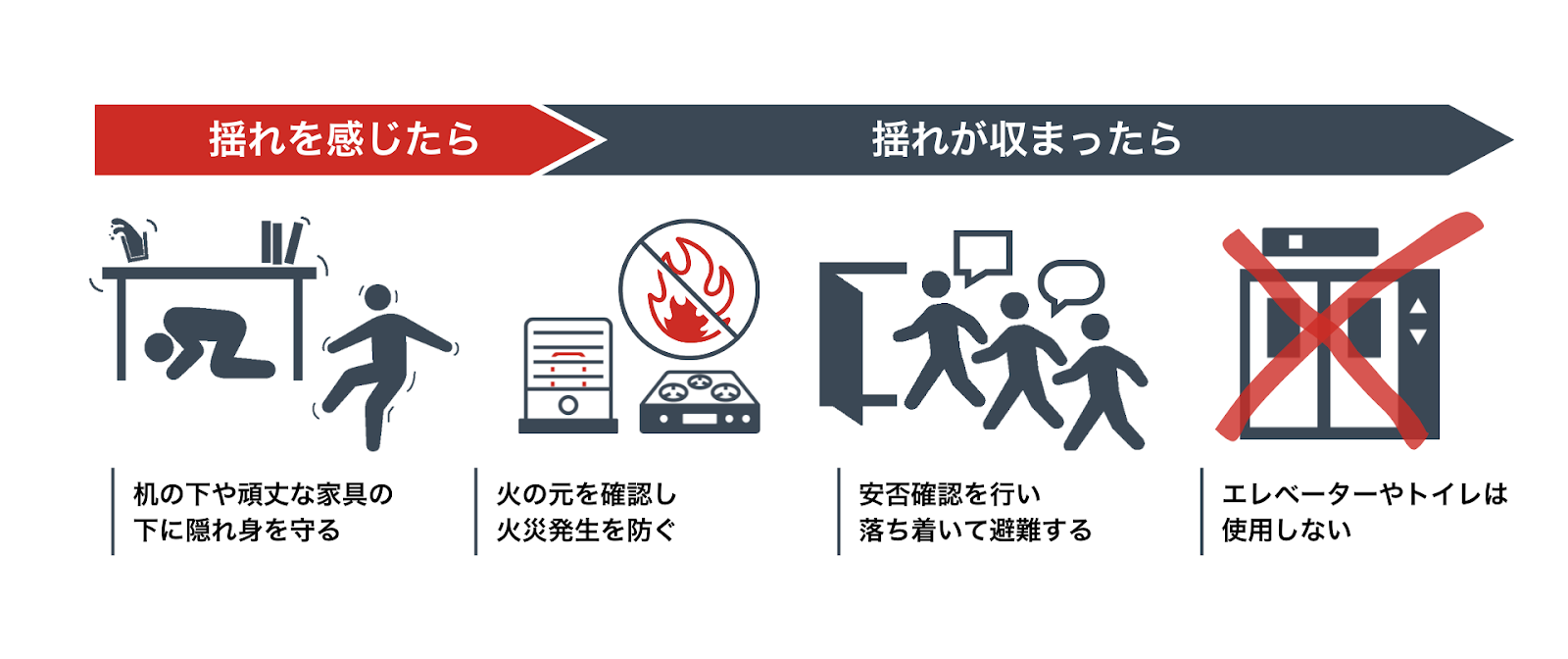

勤務中は多くの人や設備に囲まれています。まずは冷静さが最も重要です。防災マニュアルや訓練の経験をもとに行動しつつ、「計画どおりにいかないこともある」と意識して柔軟に判断しましょう。

また、災害時は誤情報も飛び交います。社内の安否確認システムや行政の防災アプリ、ラジオ・防災無線など、正確な情報源を活用する姿勢も重要です。

結局のところ、災害時の行動力は日頃の学びや訓練の積み重ねで磨かれます。知識を得るだけでなく、実際に「体を動かした備え」が、いざという時の冷静な判断につながります。

【関連記事】地震に備える| 震災からあなたと家族を守るために今すぐできる対策、地震発生時の行動を解説

災害時の事業継続は企業にとって経営の安定に不可欠ですが、専門知識や人材が足りないと感じる経営者も少なくありません。しかし現在、国を挙げての支援体制が整いつつあり、制度を活用することで「ヒト・モノ・カネ」の課題を補い、BCP策定や防災体制の強化が可能です。

専門知識がなくても、支援策や他社事例を参考にすることで段階的に防災・事業継続体制を整えられます。以下は参考になる制度・事例です。

今回ご紹介した東京都・静岡県以外にも、各自治体で独自の支援や補助制度が用意されているため、公式サイト等で最新情報を確認してみてください。

まずは自社で活用できる制度を調べ、専門家への相談や申請サポートを活用して、防災・BCP対策を一歩ずつ進めましょう。

災害は予測できませんが、事前の備えや訓練で被害を抑え、事業継続力を高めることは可能です。BCPや防災計画は作って終わりではなく、定期的な見直しや社員への周知、地域や取引先との連携が欠かせません。

まずは小さなステップから自社に合った対策を整え、公的機関への相談や取引先との話し合いを通じて実践しましょう。日頃の積み重ねが、万一の際に従業員と経営を守る力となります。

【参照】

内閣府|企業の防災対策・事業継続強化に向けて

内閣府|令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査(概要)

内閣府|令和6年度 能登半島地震被災エリア|企業の防災・事業継続災の取組について

内閣府|事業継続

内閣府|大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン

内閣官房|あなたとかぞくの命をくらしを守るために、すすめよう災害に強い国づくり 民間企業・団体編

経済産業省|事業継続力強化計画の取組状況及び今後の課題

中小企業庁|1.1 BCP(事業継続計画)とは

東京都|首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議 事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン

東京都|災害が起きる前に(会社・職場編)

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。