JOURNAL #4992025.11.25更新日:2026.01.26

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

「雪害」は、命や生活に深刻な影響を及ぼす冬の自然災害のひとつです。豪雪地帯の住民はもちろん、出張や旅行で訪れる人も、正しい知識と日頃の対策を知っておくことが大切です。

この記事では、行政や地域、気象庁が発信する雪害の情報や対策をわかりやすく解説します。地震や台風などほかの災害と同じく、雪害への意識を高め、命と暮らしを守る行動につなげていきましょう。

「雪害」は大雪や吹雪、寒波などにより、私たちの生活や交通、建物に被害をもたらす自然災害です。単に雪が多いだけでなく、思わぬ危険が暮らしを脅かすことがあります。令和6年度の豪雪では、青森市で最大積雪139cmを記録し、除雪中の高齢者が多数亡くなるなど、雪害は他人ごとではありません。

主な雪害の種類は次のとおりです。

| 雪崩(なだれ) | 山や斜面に積もった雪が崩れ落ち、避難が困難な現象/速度が非常に速く広範囲に影響 |

| 積雪害 | 道路や鉄道などが雪で埋まり、交通障害やスリップ事故の原因に |

| 雪圧害 | 積雪の重みにより屋根や建物、樹木が損傷する現象 |

| 風雪害 | 吹雪による視界不良で、歩行や運転中の事故リスクが高まる |

| 着雪害 | 電線や鉄道設備に雪が付着し、電力や交通の障害を引き起こす |

これらの雪害は種類ごとに発生の仕方や影響が異なりますが、いずれも事前の知識と備えが被害軽減の鍵となります。まずは雪害の特徴を理解し、安全な行動の基礎として押さえておきましょう。

参照:国土交通省|豪雪地帯対策における施策の実施状況等(令和7年2月)

冬の大雪は、単に寒さや積雪の不便さだけでなく、生活や命に関わる被害を引き起こします。首相官邸の防災情報によると、雪害によって次のような被害が発生することがあります。

●建物の倒壊・損壊

積雪の重みによって屋根やカーポートが崩落することがある

●交通障害

道路や鉄道、空港がまひし、通勤・通学や物流に大きな影響を与える

●停電・断水

電線の断線や水道管の凍結により、ライフラインが途絶する場合がある

●転倒・落雪事故

屋根や電線からの落雪、道路の凍結による転倒など、人身事故が多発する

●孤立集落

山間部では除雪が追いつかず、住民が孤立するケースもある

日常生活では特に、屋根の雪下ろし中や落雪による死傷事故が多い点が問題となっています。

雪害は雪国だけの問題と思われがちですが、実際には都市部でも大きな影響があります。関東甲信や近畿地方の都市部でも、数センチの積雪で道路や鉄道がまひし、通勤・通学や物流に支障が生じています。除雪体制が整っていない地域ほど対応が遅れ、慣れない雪道での転倒や車のスリップ事故が多発しやすい点も大きな課題です。

さらに、停電や断水といったライフラインの途絶、交通障害による経済活動の停滞など、影響が長期化する可能性もあります。豪雪地帯に限らず、雪に不慣れな地域こそ、日頃からの備えと正しい知識が欠かせません。「自分の地域は大丈夫」と油断せず、気象情報の確認や必要な対策を習慣づけておくことが大切です。

雪に慣れていない地域から雪国へ旅行や出張に行く場合も、雪害にはしっかり気をつけたいところです。突然の大雪で交通が止まり、思わぬ形で宿泊先や車中で一夜を過ごすケースもあります。「自分の地域では雪が降らないから大丈夫」と油断せず、現地の天気予報や交通情報を事前にこまめにチェックしましょう。

必要に応じて日程を変更したり、どうしても移動する場合は車中備蓄や移動ルートの確認など、万一に備えておくことが大切です。安心して過ごせるよう、事前の準備と安全な行動計画を心がけましょう。

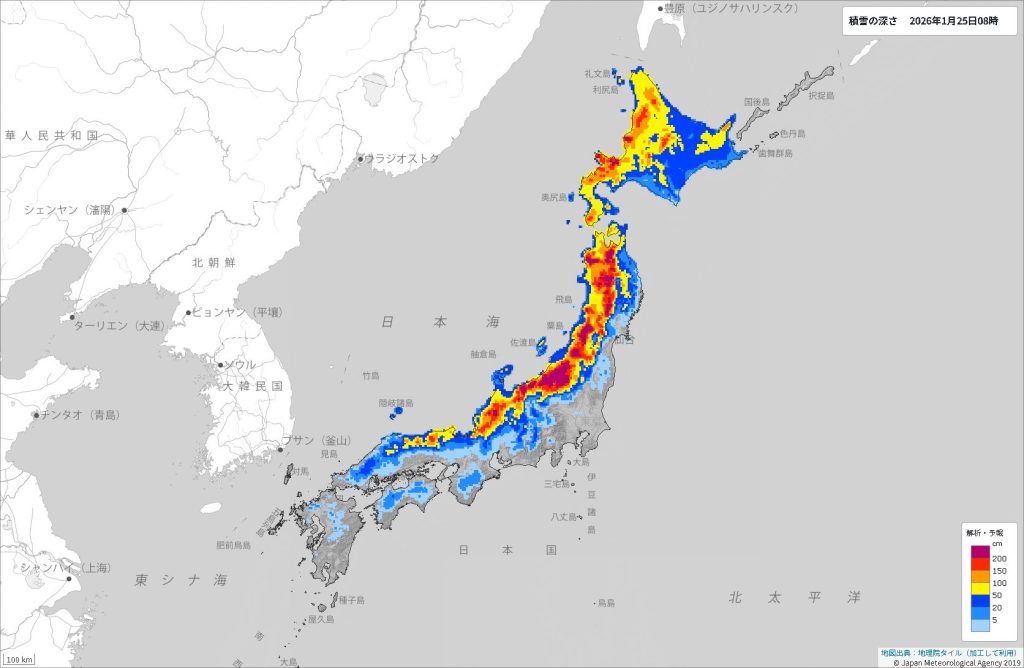

冬の日本では、12月から2月にかけて雪害が発生しやすくなります。特に日本海側や山間部では寒気と湿った空気がぶつかることで大量の雪が降り、交通や生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。雪の予測や備えが重要です。

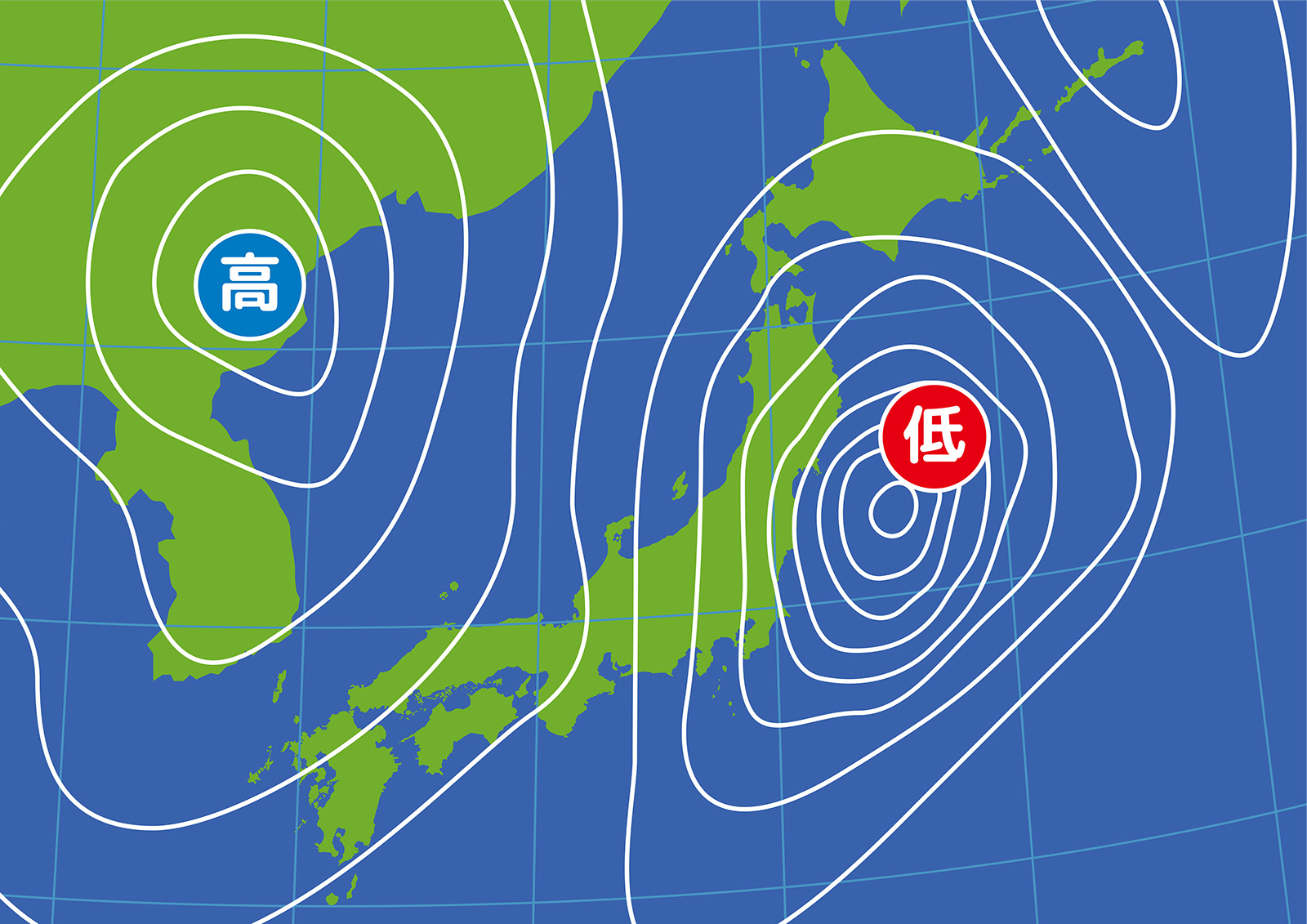

雪害が起こりやすくなるのは、「強い寒気の流れ込み」や「冬型(西高東低)の気圧配置」が重なったときです。この気圧配置では日本海に筋状の雲が発生し、日本海側で大雪となりやすくなります。降り方にも特徴があり、山沿いだけでなく平野部でも思わぬ大雪になることがあります。

雪の目安となる上空1500m付近(850hPa)の気温は一般に-6℃以下ですが、関東平野は地上が冷え込みやすいため-3℃前後でも雪になりやすく、都市部でも警戒が必要です。

また太平洋側では、南岸低気圧の進路や強さのわずかな違いで降雪量が大きく変化します。こうした条件を踏まえ、寒気の強さや低気圧の進路をこまめに確認することが、雪害への確かな備えにつながります。

雪害から身を守るためには、日頃から気象情報をこまめにチェックすることが欠かせません。以下の情報源を活用すると、危険の予兆を早めにつかむようにしましょう。

気象庁の大雪警報や着雪注意報をこまめにチェックしたり、スマホアプリや防災メールで最新情報を受信することで、外出や除雪のタイミングを安全に判断できます。気象庁の「今後の雪」などの予報サービスを活用すれば、積雪量や降雪の変化を地図上で把握でき、交通手段や活動予定の調整に役立ちます。

ほんの少し早めの確認が、大きな危険を避ける行動につながります。上記の情報を上手に活用し、冬を安全に過ごしましょう。

雪害は交通の遮断や住居への被害だけでなく、除雪中の事故による死亡事故も多く発生しています。家庭でできる備えを日頃から確認し、雪に慣れていない方でも安全に冬を乗り切れる準備が大切です。

ここでは、歩行や除雪、住まいの点検、水道凍結対策、非常用備蓄まで、実践的な方法を紹介します。なお、車や通勤時の対策は後述で詳しく解説します。

雪道では、横断歩道の白線や坂道、車の出入り口などが特に滑りやすく危険です。歩くときは歩幅を小さくして、靴底全体を路面につける「ペンギン歩き」を意識しましょう。靴底が滑りにくい靴を選び、両手をポケットに入れず、転倒時に手が使える状態を保ちます。

また、屋根からの落雪にも十分注意しましょう。特に暖かい日は雪が緩んで落ちやすくなります。こうした小さな心がけが、大きな事故の防止につながります。

屋根の雪下ろしは、雪害による事故で最も多く発生します。令和6年度の冬期では、除雪作業中の死者は34人に上り、その約8割は屋根からの転落や落雪によるものでした。特に一人で作業する場合は非常に危険です。

【年末年始からの除雪中の事故における死者の内訳】(令和6年11月1日~令和7年2月5日)

| 死亡状況 | 65歳未満 | 65歳以上 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 屋根から転落による事故 | 2 | 15 | 17 |

| 屋根からの落雪による事故 | 3 | 6 | 9 |

| 除雪機による事故 | 0 | 1 | 1 |

| 水路への転落事故 | 0 | 3 | 3 |

| その他(原因不明等) | 0 | 4 | 4 |

| 合計 | 5 | 29 | 34 |

作業は必ず家族や近隣の方と複数人で行い、ヘルメットや命綱などの安全装備を使用しましょう。はしごはしっかり固定し、屋根の端には近づかないことが重要です。除雪機を使用する際は必ずエンジンを停止して雪詰まりを取り除き、疲れたときは無理せず休憩することも命を守るポイントです。

なお国土交通省が提唱する「雪下ろし安全10箇条」もぜひ参考にしてください。

古い住宅や簡易カーポートは、積雪に耐えられず倒壊する可能性があります。雪の季節前に支柱や屋根材のぐらつき・腐食を点検し、必要に応じて補強や交換を検討してください。落雪防止ネットや雪止め金具を設置することで、通行人や隣家への被害も防げます。

水道管が凍結すると生活に大きな影響が出ます。外気に直接触れる水道管には保温材を巻き付け、長時間使用しない場合は水をあらかじめ排水しておくと効果的です。

凍結した場合は、熱湯をかけずにぬるま湯をゆっくりかけて解凍しましょう。破裂した場合は元栓を閉め、指定業者に修理を依頼してください。

大雪で交通が遮断されると、数日間自宅に留まる可能性があります。飲料水、カセットコンロ、乾電池、モバイルバッテリー、毛布、食料など、可能であれば一週間分の備蓄を用意しましょう。

停電や断水は「必ず起こる」と想定し、家庭ごとの防災リストを作成しておくと安心です。非常用の暖房器具も事前に点検し、安全に使用できるか確認しておきます。

体力のない高齢者が一人で除雪を行うと転倒や体調悪化のリスクが高く、令和6年度の冬期でも除雪作業中の死亡者の約9割が65歳以上でした。家族や近隣、自治会、地域の支援制度に早めに頼り、無理のない体制を整えることが不可欠です。

屋内でも低体温症のおそれがあるため、部屋ごとの温度差を小さくし、暖房器具は安全に使用しましょう。小さな子どもがいる家庭では、除雪中に子どもだけを残さず、大人が室内で見守るなど安全を確保してください。

また、避難が必要になった場合や雪で外出が困難になる状況に備え、家族や支援者と連絡先を共有し、常備薬や日用品を早めに準備しておくことも大切です。

大雪時は「移動中」の事故リスクが最も高くなります。不要不急の外出は避け、やむを得ず運転する場合は、事前準備と冷静な判断、安全装備の確保が命を守るポイントです。

冬の雪道では、タイヤやチェーンなどの事前準備が命を守る第一歩です。安全運転には車両点検と必需品の準備を欠かさず、危険箇所を把握することが重要です。

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| タイヤ点検 | 溝と空気圧を必ず確認 |

| 冬用タイヤ・チェーン | スタッドレスタイヤに交換、チェーン装着方法も確認 |

| 車内・トランク準備 | スコップ、牽引用ロープ、軍手、防寒具など必需品を常備 |

| 路面の凍結(アイスバーン)に注意 | 降雪1cm以上で降雪後24時間以内、夜間・朝方は特に気をつける |

注意すべき場所には、信号交差点や坂道、橋げた、トンネル出入口などがあります。少しの雪でも油断せず、慎重な減速・運転を心がけます。特に雪に慣れていない都市部では、不要不急の外出や運転を控える判断も重要です。

冬の雪道では、坂道・カーブ・凍結路面での安全運転が重要です。ポイントは以下の点です。

基本操作の徹底と安全確認でスリップや事故のリスクを大幅に減らせます。無理な運転を避け、体調や疲労にも十分配慮しましょう。

地吹雪や猛吹雪によって視界が真っ白になる「ホワイトアウト」は、晴天でも積雪と強風で発生します。事前に走行ルートの積雪状況や風向風速を気象庁の「今後の雪」や「アメダス」でチェックし、注意報・警報の有無も確認しましょう。

遭遇時はハザードとヘッドライトを点灯して減速し、道路端で落ち着くまで停車します。停車中も数分で雪に覆われる可能性があるため、ホワイトアウトをやり過ごす間に車から脱出できるよう、風下側の窓が開くか常に確認してください。不安があれば運転を控える判断も重要です。

大雪時は高速道路や一般道が通行止めとなり、数時間〜丸一日動けなくなることがあります。車内には毛布、飲料水、携帯食、簡易トイレ、防寒具を常備し、燃料は半分以上を維持しましょう。暖房使用時は燃料消費が早まるため早めの給油も重要です。

特に排気管(マフラー)が雪で塞がれると無色無臭の一酸化炭素(CO)中毒の危険があり、濃度によっては2時間程度で意識を失う可能性があります。停車中は定期的にマフラー周囲の雪を取り除き、換気や外気導入モードを活用してください。前方車両の排気ガスにも注意し、渋滞時は車間距離を確保しましょう。

冬の車中泊は凍死や一酸化炭素中毒、エコノミークラス症候群など命に関わるリスクがあります。特に積雪場所でエンジンをかけて寝ると排気ガスが車内に入り、中毒の危険が高まります。長時間同じ姿勢も血栓リスクがあり注意が必要です。

最も安全なのは事前に気象庁や防災アプリで積雪・道路状況を確認し、早めにルート変更や外出自体を控える判断です。やむを得ず車中泊する場合は換気や排気口の除雪、防寒具の準備を徹底してください。

雪害は個人の備えだけでは防ぎきれません。地域での助け合い(共助)や行政の支援(公助)と連携することで、除雪事故や住宅被害を減らし、被害を最小化する取り組みが重要です。

自治体では小型除雪車の配備や安全装備の充実、命綱固定アンカー(屋根に固定するロープ用金具)の設置支援など、作業者の安全性を高める体制を強化しています。住民も屋根雪下ろし時にはヘルメットや命綱を必ず着用し、はしごの固定を徹底、複数人で声を掛け合いながら作業することが重要です。

さらに、隣家や通行人に落雪の危険が及ばないよう配慮した除雪を心がけ、道路脇や消火栓まわりの雪かきにも協力することで、地域全体の安全性を高められます。

除雪を担う作業者の確保は、今もっとも緊急性の高い課題です。国や自治体は共助組織の立ち上げ、小型除雪機の導入、安全講習会の開催などを補助し、地域ぐるみで担い手を育成する体制を支援しています。

また、命綱固定アンカーの普及や安全講習によって、除雪時の転落・落雪事故を減らす取り組みも進められています。こうした国と地域の協働により、高齢者世帯など雪かきが難しい家庭への支援も含めた持続可能な除雪体制をつくることが、被害防止には不可欠です。

自治体では、除雪状況や避難所情報を確認できるマップやアプリを提供しています。また、防災メールに登録すれば、積雪状況や避難情報をリアルタイムで受け取ることが可能です。国や県の除排雪支援や特別交付税の繰り上げ交付により、自治体の除雪体制は強化されていますが、被害を減らすためには個人の備えが欠かせません。必要な情報にすぐアクセスできるよう、日頃から準備しておきましょう。

雪害は大雪や吹雪、寒波によって日常生活に影響が出るため、まずは個人が安全対策を講じ、正しい情報をもとに早めに行動することが重要です。ただし、すべてを一人で対応しようとするのは危険です。特に雪下ろしが負担となる高齢者や単身家庭では、地域の共助や自治体の除雪支援を活用することが欠かせません。無理をせず周囲と連携しながら備えることで、雪害から自分と身近な人の安全を守ることにつながります。

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。