JOURNAL #4592025.07.18更新日:2025.08.04

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

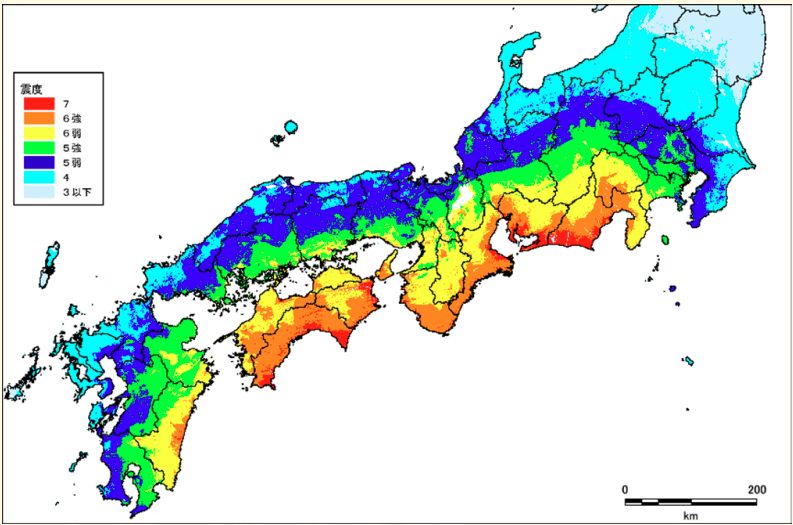

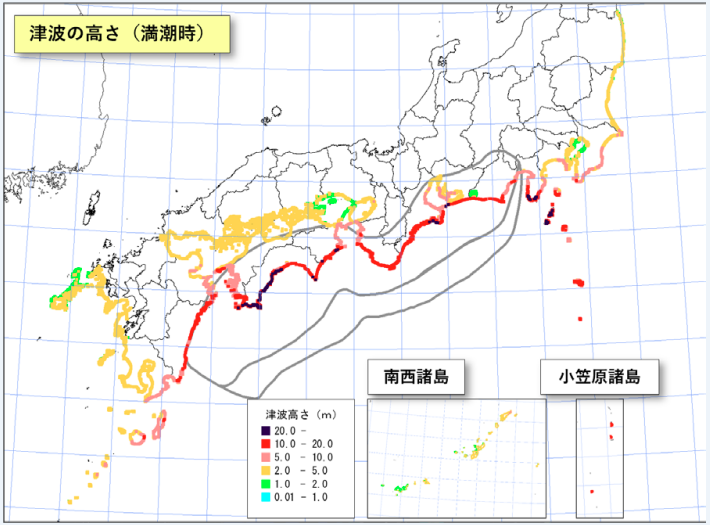

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、約100〜150年の周期で繰り返し発生してきた大規模地震です。今後発生が想定される「南海トラフ巨大地震」では、静岡県から宮崎県にかけての一部で震度7の強い揺れ、関東から九州の太平洋沿岸にかけて10メートルを超える津波が予測されています。

政府は過去の被害や最新の科学的知見をふまえ、被害を少しでも軽減するための対策を長年にわたり進めてきました。2025年7月1日には、その総まとめともいえる「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」の大幅な見直しが決定されています。

この記事では、この基本計画見直しの背景や主な内容、そして私たちに求められる備えについて、わかりやすく解説します。

【関連記事】南海トラフ巨大地震に備えた高知県総合防災訓練

南海トラフ巨大地震は、発生すれば最大で約29万8000人が死亡し、建物被害は235万棟に及ぶとされる、極めて甚大な自然災害です。こうした大規模災害に備えるため、国は2014年に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下、基本計画)」を策定。防災に関わる国・地方自治体・企業・住民が一体となって取り組むための総合的な指針として、減災と早期復旧のための対策を体系的にまとめています。

2025年7月に決定された今回の見直しは、10年ぶりとなる大規模な改定です。見直しにあたっては、2024年3月に公表された最新の被害想定、さらには同年元日に発生した能登半島地震の教訓などを踏まえ、これまで以上に実効性のある防災施策が打ち出されました。

基本計画は、地震・津波による死者の大幅な削減と、社会機能の早期回復を目的とした国家的枠組みです。国や自治体に加え、民間事業者や住民も連携して防災対策を推進するという特徴があります。2014年の策定以降、政府は科学的な知見や実際の災害対応の経験を反映させながら、部分的な修正を加えてきました。

しかし、2024年に発表された新たな被害想定では、震度7が予測される地域の増加や、津波浸水域の拡大など、従来を上回る深刻な被害が明らかとなりました。さらに、今回初めて「災害関連死」の推計が示され、避難生活中の支援不足などにより最大5.2万人に達する可能性も指摘されています。

このような背景から、これまでの対策を根本から見直す必要があると判断され、基本計画の大幅な改定が行われたのです。

■南海トラフ巨大地震の震度分布

■南海トラフ巨大地震の震度分布

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」は、今回の見直しに大きな影響を与えました。道路の寸断による集落の孤立、避難所の劣悪な環境、支援の遅れによる災害関連死の多発など、想定外の事態が次々に明らかとなりました。

当初はその春に改定を完了する予定でしたが、こうした課題を盛り込むために見直しの時期は延期され、より現実に即した内容が反映される形になりました。能登半島地震を通じて、「防災計画は実効性のあるものでなければならない」という認識が、より広く共有されるようになったといえます。

改定された基本計画では、「命を守る」対策に加え、「命をつなぐ」視点が新たに重視されています。これは、地震による直接的な被害を減らすだけでなく、発災後の避難生活や医療・福祉体制までを視野に入れたアプローチです。

特に着目すべき点を以下のようにまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 死者数 | ・約17.7万人(早期避難意識70%)~約29.8万人(早期避難意識20%)・最大約29.8万人からおおむね8割減少を目標(今後10年) |

| 災害関連死 | 約2.6万人~約5.2万人 |

| 建物被害(全壊焼失棟数) | 約235万棟からおおむね5割減少を目標 |

| 対象地域 | 「防災対策推進地域」は723市町村(新たに16市町村追加) |

| 数値目標項目数 | 48項目から205項目に拡充 |

| 指標の導入 | 「命を守る」「命をつなぐ」対策は特に重要な施策として、具体的な数値を定める |

| 進捗管理 | モニタリング体制を導入 |

| 施策の方向性 | 住民の主体性と連携の強化(防災教育や訓練、地域連携など) |

このように、計画はより具体的かつ現実的な内容へと進化しています。地域ごとの事情に応じた目標設定やモニタリングにより、自治体・企業・住民がそれぞれの立場から防災を「自分ごと」として捉え、主体的に行動しやすくなりました。

今後の防災対策は、災害時に「命を守る」だけでなく、「被災後の命をつなぐ」ための包括的な支援体制が鍵となります。高齢化社会において、避難中の健康被害や孤立による災害関連死を防ぐ取り組みは、極めて重要な課題です。

前述のように、基本計画では被害想定の更新や社会環境の変化に対応し、「命を守る」「命をつなぐ」ことに重点を置いた対策が強化されました。津波避難体制や複合災害への備えなど、あらゆる局面で現実的かつ即効性のある対策への見直しが行われています。

ここからは、見直しの主要なポイントを8つの視点に分けて、わかりやすく解説します。

南海トラフ地震の被害想定が改めて示された中で、最も深刻な課題は、最大約29.8万人に及ぶ直接死と、約2.6万人〜5.2万人とされる災害関連死の想定です。加えて、負傷者数は95万人超、建物被害人口は1,230万人と見積もられており、その規模と深刻さは極めて厳しい内容となっています。

こうした被害想定を前に、限られた時間と資源の中で効果的な対策を進めるため、今回の計画では「命を守る」「命をつなぐ」ための施策に重点が置かれました。

「命を守る」対策とは、津波や建物倒壊などによる直接死の抑制に向けたもので、以下のような取り組みが中心となります。

一方、「命をつなぐ」対策は、直接的被害から助かった命を、避難生活中の災害関連死から守ることに重点が置かれています。

これらの施策は地域の実情に応じた「重点施策」として10年以内の実現を目指し、進捗は定期的に確認されます。状況を見える形で共有し、国・自治体・住民が一体となって備えを進めることが大切です。

最大34メートルに達する津波や、到達までの時間が極めて短い地域があることを踏まえ、津波避難対策は大幅に強化されました。

たとえば、次のような整備が全国の自治体で推進されます。

これらの対策によって、地域住民が「早く正確に避難する」だけでなく、「避難しやすい環境を整える」ことも重視されるようになったといえます。

【関連記事】津波に備える|津波から命を守るために知っておくべき備えと避難行動~3.11の記憶と教訓~

南海トラフ地震のような広域地震では、複数の震源が時間差で発生する「後発地震」が懸念されます。また、地震と台風・大雨・感染症などが重なる「複合災害」も現実的な脅威です。

この見直しでは、こうした状況に即応する体制づくりが明記されました。臨時情報が発信された際の避難行動の周知や、複合災害への柔軟な対応マニュアルの整備など、想定の幅を広げた訓練や準備が求められます。

南海トラフ地震に備え、「命を守る」「命をつなぐ」という重点目標を実現するためには、ライフラインやインフラの強靭化が欠かせません。基本計画では、人々の生活や救援活動を維持するために以下のような対策が示されています。

上下水道の「急所」となる施設や、避難所などの重要施設に接続する上下水道管路の耐震化は、令和5年で12%にとどまり、令和12年までに32%への引き上げが目標です。埼玉県八潮市で起きた大規模な道路陥没事故を受け、国は老朽化が進んでいたり構造リスクの高い下水道管を対象に、打音や空洞調査を活用した特別重点調査を実施し、事故防止を図っています。

日常生活においても、いつインフラが寸断されるかわからないという危機感を持ち、飲料水の備蓄など、可能な範囲での備えを意識しておくことが望まれます。

情報伝達、災害対応力に大きく関わる視点が防災DXです。防災DXはAIやビッグデータなど最新技術を活用し、防災無線やJアラート、携帯アプリを通じて迅速かつ確実な情報伝達を実現します。

また、令和6年4月から稼働した「新総合防災情報システム(SOBO-WEB)」は約1,900機関で利用され、地理情報として災害情報を一元管理し、被災状況の早期把握と広域連携を支援します。

さらに、災害対応力として救助体制の強化も重要です。救助体制では、緊急消防援助隊の装備充実、TEC-FORCE(全国の緊急災害対策派遣隊=多数の被災地支援を担う専門部隊)の迅速派遣、災害拠点病院の耐震化、DMAT(災害時の医療支援を専門に行う医療チーム)の充実、医療コンテナの整備拡大など具体策を推進し、全国で体制完備を目指しています。

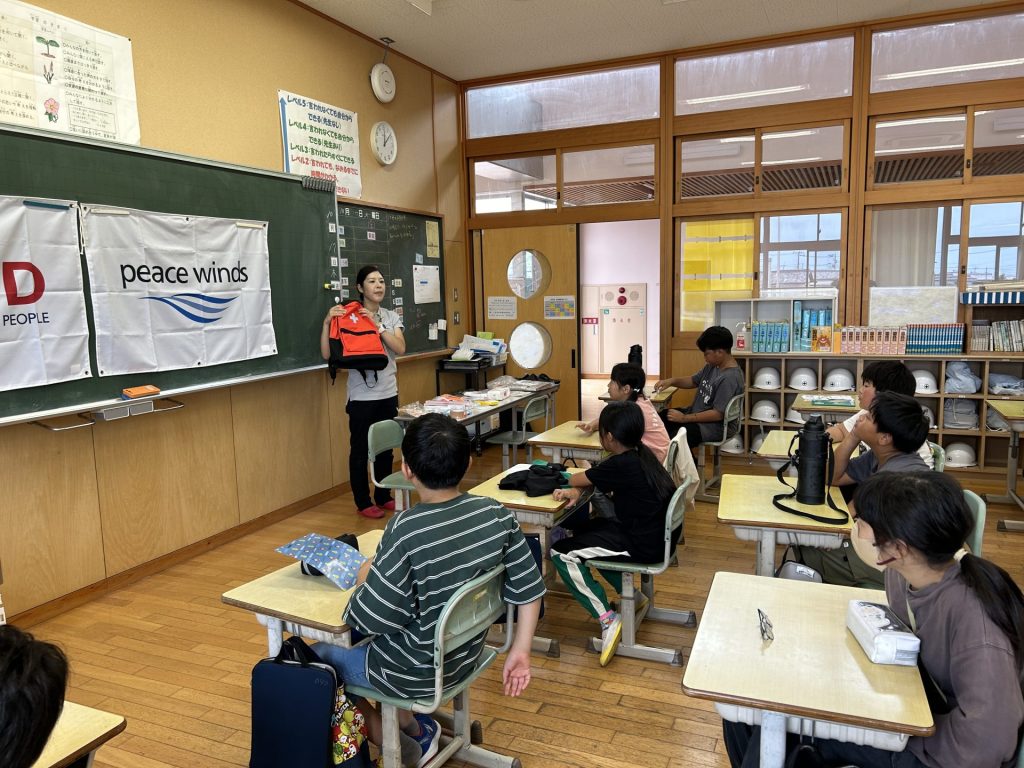

南海トラフ地震に備えるうえで、日常的な防災意識の醸成は欠かせません。計画では、全ての学校で防災教育を実施する目標が掲げられ、地域における防災訓練や情報共有の重要性も強調されています。

NPO、企業、ボランティア団体との連携によって、地域ぐるみでの「共助体制」の構築が求められています。行政の対応だけに頼るのではなく、「自分の命は自分で守る」「地域で支え合う」という意識の醸成が、結果的に多くの命を救うことにつながります。

今回の計画では、「命を守る」「命をつなぐ」ための対策に対し、これまで以上に明確な数値目標が設定されました。また、進捗状況を継続的に確認する「モニタリング」の仕組みが導入されたことが大きな特徴です。

例えば、住宅の耐震化率は令和5年時点で90%(推進地域)でしたが、令和17年までに「耐震性が不十分なものをおおむね解消」するという高い目標が掲げられています。また、避難所機能の整備やライフラインの耐震化にもそれぞれ達成期限と具体的数値が設けられました。

モニタリングは、こうした目標の達成度を毎年チェックし、必要に応じて施策を見直す仕組みであり、対策の実効性を確保する重要な柱です。防災対策の「見える化」が、着実な進展と命を守る備えにつながります。

南海トラフ地震では直接死に加え、避難生活中の「災害関連死」が多数発生すると想定されています。高齢者や障がい者、妊産婦など要配慮者にとって避難所の環境整備は重要な課題です。

このため全国の市区町村で、スフィア基準(人道憲章と人道対応に関する最低基準)を満たすトイレ・ベッド等の災害用物資の備蓄率を令和12年までに100%にする取り組みが進んでいます。さらに、キッチンカー・トレーラーハウスを1,000台規模で整備し、緊急物資輸送体制の確保も進められています。

こちらのコラムでは災害関連死の概要と対策について詳しく解説しています。命と守り、つなぐための行動とは何か、本記事と合わせてご確認ください。

【関連記事】災害関連死とは何か?基本的な理解と対策を通じて家族の命を守る

南海トラフ地震の被害を完全に防ぐのは難しいですが、避難行動や備蓄など自分でできる備えが命を守り、復旧を早めます。災害関連死防止には正確な情報収集や避難手段の確保が重要です。「自助・共助・公助」のもと、家族や地域と連携し、日頃から備えを始めましょう。以下にそのポイントを紹介します。

南海トラフ地震では、速報性と正確性のある情報収集が命を守る鍵となります。例えば、地震の前兆を知らせる「南海トラフ地震臨時情報」は、その発表条件や意味を事前に理解しておくことが重要です。

また、防災アプリや防災行政無線、エリアメール、SNSなど、さまざまな情報手段を日ごろから使い慣れておくと安心です。「まあ大丈夫だろう」と軽視せず、情報を正しく受け取り、自分や周囲の行動につなげる意識をもちましょう。

こちらの記事では「南海トラフ地震臨時情報」に関して詳しく解説しています。適切な行動へとつなげるポイントがわかりますので、ぜひご確認ください。

【関連記事】「南海トラフ地震臨時情報」を正しく理解して適切な避難行動につなげる

いざというときに慌てないため、事前に避難行動のシミュレーションや訓練が欠かせません。自宅や職場のハザードマップを確認し、津波や揺れのリスクを把握しましょう。避難所や避難ルートは実際に歩いて複数の経路を確認すると安心です。また、家族や職場で避難訓練を行い、集合場所や連絡方法を共有しましょう。

こうした訓練や情報共有により、備えの不足や予想外の課題を把握できます。その結果、災害時の対応力が大きく向上します。

地震発生時にどのような行動をとるべきか、事前に想定しておくのは非常に重要です。以下のコラムでは、備えや避難行動について場面や時系列ごとに解説していますので、訓練を行う際の参考にしてください。

【関連記事】地震に備える| 震災からあなたと家族を守るために今すぐできる対策、地震発生時の行動を解説

災害時の初動を支えるのは、日常の備えです。非常用持ち出し袋には、最低3日分の水・食料、衛生用品、充電器、医薬品などを用意しておきましょう。住宅の耐震化は、各自治体の補助制度を活用して早めの対策が求められます。

さらに、家具の固定や感震ブレーカーの設置も有効です。こうした準備は、命を守るだけでなく、家族や地域への負担を減らす効果もあります。日常生活の延長線でできることから始め、災害時に頼れる環境を整えておきましょう。

【関連記事】防災グッズを見直そう|負担感のない安心安全な備え方とは?

公的支援(公助)だけでは限界があるため、自助・共助の意識を高め、支援体制を理解することが不可欠です。地域防災計画の内容を確認し、防災訓練や説明会に参加しておくと、災害時に役立つ情報や行動の指針が得られます。

また、地元のボランティア団体やNPOとつながりを持つことで、災害時の助け合いネットワークに貢献できます。地域の一員として自ら備える姿勢が、自分や家族、そして地域全体の命を守る力となると理解することが大切です。

国は南海トラフ地震に備え、住宅の耐震化や避難所の国際基準対応、津波避難施設の整備、住民による家具の固定対策など、多岐にわたる目標を掲げています。

一方で、家具の固定率は全国で36%(目標は60%)、津波避難タワーの整備も進捗率10%(目標は45%)と、目標とのギャップが課題となっています。東日本大震災を経てもなお備えが思うように進まない背景には、行政の対応だけでなく、私たち一人ひとりの関心の持ち方にも要因があるのかもしれません。

ただ、できることを振り返ると意外に多くあります。行政の取り組みに関心を持つこと、地域の訓練や説明会に参加して状況を知ること、自治会を通じて避難の課題を共有したり意見を出すことなど、私たちの声や行動が地域の備えを後押しします。

防災は、行政だけで完結するものではありません。身近な暮らしの中から始める一歩が、地域全体の、そして自分や家族の安全のために必要なのです。

発生確率が高まっているとされる南海トラフ巨大地震は、広域かつ複合的な災害をもたらす可能性があり、政府もその危機に対して真剣な姿勢で取り組んでいます。今回の基本計画の見直しでは、「命を守る」「命をつなぐ」という観点から、現実的かつ高い目標が掲げられました。

一人ひとりが「自分ごと」として防災に向き合い、事前の備えと迅速な行動を心がけることが、私たちの命と暮らしを守る鍵となります。できることから少しずつ始めていきましょう。

空飛ぶ捜索医療団”ARROWS” HP:https://arrows.peace-winds.org/

Twitter:https://twitter.com/ARROWS36899898

Facebook:https://www.facebook.com/ARROWS2019

Instagram:https://www.instagram.com/arrows.red2019/

【参照】

国土交通省 気象庁|南海トラフ地震について

内閣府 防災情報のページ|

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更の概要

・南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 説明資料

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。