JOURNAL #4942025.11.14更新日:2025.11.18

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

地震や豪雨などの大規模災害が頻発するなか、行政による支援(公助)だけでは、すべての被災者をすぐに救うことは困難です。そこで、地域住民が自ら考え、行動する「地区防災」という新しい防災の仕組みが注目されています。

この記事では、地区防災の背景と意義、そしてその中核となる「地区防災計画」とその作り方を解説します。全国の取り組み事例も交えながら、あなたの地域でできる防災の一歩を見つけていきましょう。

日本の防災体制は、これまで国と自治体を中心とする「公助」によって構築されてきました。国レベルでは「防災基本計画」に基づき総合的・長期的な防災方針を定め、都道府県や市町村レベルでは「地域防災計画」により、避難所運営や救援体制などの具体的な仕組みを整えています。

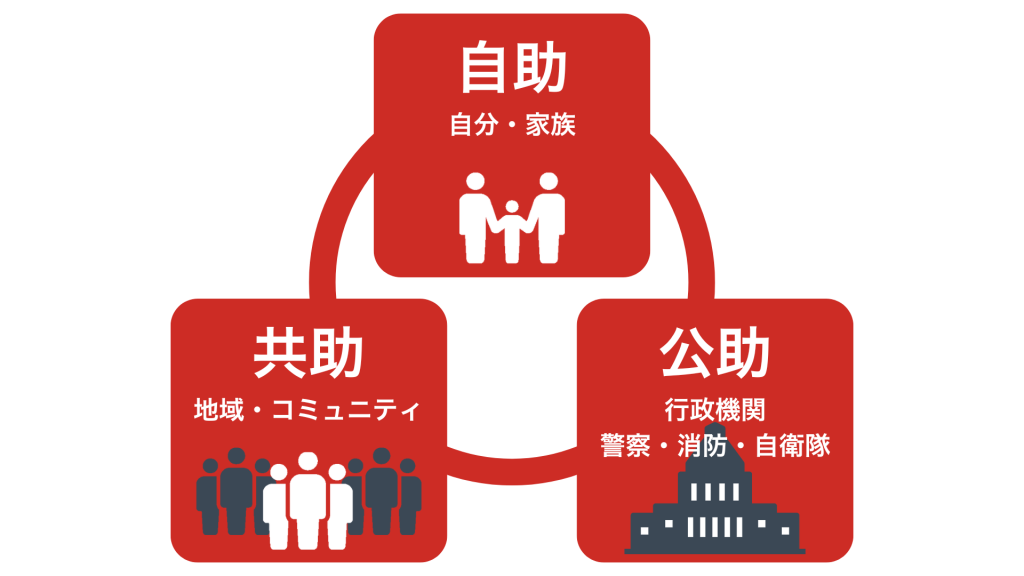

しかし、大規模災害時には行政機能が一時的に麻痺し、支援が行き届かないこともあります。こうした現実を踏まえ、地域住民が自ら備える「自助」と、地域や事業者が支え合う「共助」に基づく防災の仕組みが求められるようになりました。

実際、阪神・淡路大震災では倒壊家屋から救出された人の約8割が近隣住民によるものでした。東日本大震災では多くの尊い命が失われた一方で、地域の人々が声を掛け合い、助け合うなかで守られた命もありました。こうした教訓から、「自助」と「共助」の重要性が再認識され、行政主導の「公助」だけに頼らない「地区防災」の強化が急務となっています。

前述で紹介した背景を受け、平成25年に災害対策基本法が改正され、「自助・共助」の考え方が法的に位置づけられました。翌26年には地区防災計画制度が創設され、地域住民や事業者が主体となって、自分たちの地域の実情に合わせた防災計画を立てられるようになりました。

この制度は、市町村が策定する地域防災計画と連携しながら地区ごとの課題に応じた具体的な防災行動を定める仕組みです。住民が「支援を受ける側」から「地域を守る担い手」へと意識を転換し、行政と協働して実効性の高い防災体制を築くことを目的としています。

続いて、制度の根幹となる「地区防災計画」について詳しく見ていきましょう。

【関連記事】災害対策基本法とは?重要性と6つの要素、改正について分かりやすく解説

「地区防災計画」は、地域住民が主体となって災害時の行動や役割を整理し、命と暮らしを守るための「地域防災の設計図」です。以下に、その基本的な考え方と作成のポイントを紹介します。

地区防災計画は、住民だけで成り立つものではありません。「自助」で一人ひとりが備え、「共助」で地域が支え合い、「公助」で行政が制度や体制を整える、というように3つの力がかみ合ってこそ、真に機能します。

なかでも、地区防災は「共助」の要として、行政と地域住民をつなぐ実践的な仕組みです。さらに、地域の課題を市町村に提案し、行政計画へ反映させるなど、「住民発の防災」を実現する大切な土台にもなります。

地区防災計画の大きな特徴は、地域の実情に即した内容をつくれる点です。地形・人口構成・交通環境などの特性を踏まえて計画を立てることで、より実効性のある対策が可能になります。

例えば、沿岸部では津波や高潮への避難経路の確保が重要となり、山間部では土砂災害や孤立への備えが欠かせません。また、高齢化が進む地域では、要配慮者の避難支援を優先する仕組みづくりが求められます。日頃から災害履歴や想定被害を把握し、地域に根ざした対策を積み重ねることが大切です。

地区防災計画は、自治会・町内会を中心に、防災士、学校、企業、NPOなど多様な主体が協力して作成します。行政(市町村)は助言や制度的な支援を行いますが、主導するのはあくまで地域住民です。

平常時から「誰が・どのように行動するか」を話し合い、役割を明確にしておくことで、災害時に迅速で効果的な対応が可能になります。「行政に頼る防災」から「地域とともにつくる防災」へ。地区防災計画は、その実践的な第一歩といえます。

地区防災計画は、地域の特性を踏まえた「住民主体の防災のかたち」です。ここでは、福島市の『地区防災計画作成の手引き』を参考にしながら、実際にどのような流れで作成し、活用していくのかを紹介します。

なお、地域事情に応じた項目検討や他地区の事例を知る際は、全国の取り組みをまとめた内閣府の『地区防災計画ライブラリ』も参考になります。

まず、地区の範囲を明確にし、計画づくりの中心メンバーを決定します。自治会、防災士、消防団、学校関係者、民生委員など、できるだけ幅広い立場の人が参加することで、計画の実効性が高まります。

作成目的や目標を明確に共有し、「自助・共助・公助」の役割を意識しながら、地域全体で支え合う体制を整えることが第一歩です。

地区の地形、過去の災害履歴、人口構成などを整理し、地域ごとのリスクと課題を洗い出します。主な情報収集の方法は次のとおりです。

こうして得られた情報を整理することで、地域ごとに想定される災害の種類や被害の特徴、必要な備えが明らかになります。

例えば、大雨や洪水のような災害では、河川沿いでは浸水の危険性が高く、山間部では土砂崩れの危険があるなど、地域によって想定される被害や取るべき対策が異なります。

最終的には、防災マップや一覧表にまとめて地域全体で把握し、次の「課題共有と対策検討」へとつなげます。こうして整理した結果は、計画の実効性を支える重要な基礎資料となります。

得られた情報をもとに、平常時・発災直前・災害時・復旧期の各段階で、どのように対応するかを時系列で整理する「タイムライン方式」で検討します。この段階では、計画策定の担当者だけでなく、消防団、女性会、学校、ボランティア団体、行政職員などと意見交換会や話し合いの場(ワークショップ)で意見を交わすと効果的です。

また、高齢者、障がい者、子ども、妊婦などの「支援を要する人」のリスト化や、昼間に地区を訪れる働き手に対する対策なども含め、「誰が・どこへ・どう支援するか」を明確にしておくことが大切です。こうした整理により、発災時の混乱を減らし、より確実な避難行動につながります。

話し合いでまとまった内容を踏まえ、訓練を通じて検証します。避難訓練や救護訓練、防災まち歩きの再実施などを通して、計画が現実的かどうかを確認する段階です。訓練後はアンケートや反省会を行い、課題を整理して改善点を洗い出します。ここで得た「気づき」は、次のステップでの計画完成に欠かせません。

訓練や検証で得られた成果を踏まえ、「誰が・何を・どのように行動するか」を明確にしながら、実際に運用できる形にまとめます。計画では、災害の段階(フェーズ)ごとに具体的な行動と担当を整理すると、非常時の判断や連携がスムーズになります。

| フェーズ | 主な行動 | 担当 |

| 平常時 | 防災訓練や避難訓練の実施、防災マップの更新、備蓄品の確認、要配慮者名簿の整備 | 自主防災会、自治会 |

| 発災直前 | 気象情報や避難情報の確認、情報共有、避難準備・呼びかけ | 班長、消防団、地域リーダー |

| 災害時 | 安否確認、避難誘導、初期消火、救助・救援、避難所運営、在宅避難者支援 | 全住民協力、消防団、自治会 |

| 復旧期 | 被災者支援、物資の配布、地域の清掃・復旧活動、行政や専門家との連携 | 地区協議会、関係団体 |

このように各段階で役割を明確にしておけば、発災時の混乱を防ぎ、迅速に行動できます。また、計画づくりは行政任せにせず、消防団・自主防災会・町内会・学校・企業・ボランティア団体など、地域を支える多様な主体が連携して進めることが大切です。平常時から信頼関係を築き、情報共有や訓練を重ねておくことで、災害発生時に地域全体が力を発揮し、より強い「共助」体制を生み出せます。

完成した地区防災計画は、市町村防災会議(※災害対策基本法に基づき、市町村の防災対策を協議・推進する常設の会議)に提出し、地域防災計画への位置づけや行政との連携体制を確認します。行政の支援制度や防災訓練、資材提供などと連動できれば、より実効性の高い計画へと発展します。提出後も市町村との情報交換を継続し、改善や更新のタイミングを共有することが大切です。

計画は一度作ったら終わりではなく、定期的な見直しが必要です。年に1回は防災訓練や会議で内容を振り返り、PDCAサイクル(計画・実践・検証・改善)を回します。

若手住民の参加促進や、経験者の知見をマニュアル化して引き継ぐ取り組みも大切です。地域イベントや表彰制度などを活用し、防災活動を「続けたくなる仕組み」にすることが、持続的な防災力強化につながります。

このように、地区防災計画は単なる防災マニュアルではなく、地域住民が主体となって自分たちの暮らしを守る「行動の指針」です。各都道府県や市町村が示す実践的な手引きや、内閣府が提示する『地区防災計画ガイドライン』を活用しながら、自分たちの地域に合った形を考えることが、最も効果的な防災への一歩となります。

全国各地では、地域特性を活かした「地区防災計画」の策定が進んでいます。ここでは、住民・行政・企業などが協働し、防災力を高めた代表的な事例を紹介します。

参考:内閣府|令和7年(2025年)4月 内閣府防災担当『令和7年(2025年)4月 内閣府防災担当』

~マンション住民による共助型防災~

全国初のマンション単位の地区防災計画として注目を集めたのが、横須賀市「ソフィアステイシア自主防災会」です。管理組合と自治会が連携し、専門職の住民をアドバイザーに迎えて計画を策定。昼間の発災対応や応急体制、在宅避難など現実的な行動を想定し、訓練を重ねました。災害発生時の意思決定や予算執行を明文化するなど、都市型マンションでの共助の仕組みづくりを実践した先進事例です。

~個人の備えを地域全体の防災力へ~

洪水リスクの高い上栗原区では、防災意識の向上を課題として、住民一人ひとりが「マイ・タイムライン」を作成。その情報をもとに、地域全体での「コミュニティ・タイムライン」を検討しました。避難ルールや安全な避難所の確保を話し合う過程で、住民の関心が高まり、地域の祭りや自治活動とも連動しています。個人の行動計画を地域全体の防災につなげた、住民主体のモデル的な取り組みです。

~繰り返しの訓練が命を守る行動へ~

鵜川地区では、東日本大震災を契機に自主防災組織を結成し、毎年津波避難訓練を継続。令和6年能登半島地震では、その経験が生かされ、住民が声を掛け合いながら迅速に安否確認・救出・避難を実施しました。地域の祭礼「にわか祭」など日常の交流が共助力を支え、「顔の見える関係」が実際の命を守る力になった事例です。

これらの事例に共通するのは、「日常のつながりを防災につなげる姿勢」です。普段から声を掛け合える関係があれば、災害時の避難支援や助け合いが自然に生まれます。地域の清掃活動や祭り、子ども会など、身近な交流の中に防災の視点を取り入れることが、最も実効性のある備えなのです。

地区防災計画は、行政任せにせず、地域で命と暮らしを守るための仕組みです。災害時に助け合えるのは身近な人々だからこそ、日頃の声かけや訓練の積み重ねが大切です。地域で顔を合わせ、話し合い、行動を共有することで「共助」が育まれます。この記事をきっかけに、自分の備えと地域の防災への関わりを深めていきましょう。

【参照】

内閣府|みんなでつくる地区防災計画

内閣府|地区防災計画ガイドライン(概要)

内閣府|地区防災計画ガイドライン

内閣府|地区防災計画ガイドブック

内閣府|みんなでつくる地区防災計画 ~「自助」「共助」による地域の防災~

内閣府|水害・土砂災害から家族と地域を守るには

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。