JOURNAL #4522025.07.01更新日:2025.08.17

ライター:大久保 資宏(毎日新聞記者)

6月に入ると梅雨前線の活動が活発化し、夏から秋にかけては台風が襲来、全国各地で大雨による水害や土砂災害への警戒が続きます。特に近年はゲリラ豪雨が頻発し、早期避難の重要性が高まるなか、「逃げない住民」の存在が注目されたのが、300人超が犠牲になった平成最悪の水害『平成30年7月豪雨(西日本豪雨、2018年7月)』です。避難指示・勧告が発出されたにもかかわらず、住民はなぜ避難しなかった(できなかった)のでしょうか。災害から一人でも多くの命を守るために過去の災害を振り返る連載【災害の記録】。第1回目は、さまざまな課題を私たちに突きつけ、多くの制度変更のきっかけともなった『西日本豪雨』をクローズアップします。

西日本豪雨とは、いったいどのような災害だったのでしょうか。はじめに、被害の概要をまとめました。

気象庁によりますと、2018年7月2日から4日にかけて台風7号が九州付近を通過し、5日以降、梅雨前線が西日本に停滞。この台風と梅雨前線の影響で、暖かく非常に湿った空気や多量の水蒸気が流れ込んだ状態が8日ごろまで続き、西日本を中心に広範囲で記録的な大雨をもたらしました。積乱雲が連なり猛烈な雨を降らせる「線状降水帯」は、実に68回も発生しています。

九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道の多くで豪雨となり、観測史上1位となった観測所数は、1時間降水量が14地点、3時間降水量16地点、24時間降水量77地点、72時間降水量123地点。

気象庁は、7月6日午後5時10分、最大級の警戒を呼びかける「大雨特別警報」を福岡、佐賀、長崎県に発表したのを皮切りに、8日までに計1府10県(京都、岐阜、兵庫、岡山、鳥取、広島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎のピーク時157市町村)に出し、関係自治体による避難指示・勧告は最大23府県863万人に発令されました。命に危険が差し迫ったときの土砂災害警戒情報は、34道府県505市町村に及んでいます。

土砂災害や河川の氾濫、浸水などが岡山や広島、愛媛の3県を中心に同時多発的に発生。被害範囲は、東日本大震災(2011年)に匹敵する東西約700キロ以上で、消防庁などによりますと、死者304人(災害関連死含む)、行方不明者8人にのぼり、その9割は広島、岡山、愛媛の3県に集中しました。

建物の被害は、全壊家屋6,758棟、半壊10,878棟、床上浸水8,567棟などで、家屋被害も約8割は3県で起き、道路崩壊などで孤立集落になったり、電気・ガス・水道などのライフラインが寸断されたり、バス・鉄道などの交通、電話などの通信手段にも障害が出たりするなど、住民生活に大きな支障が生じました。

「従来の水害の各種典型例が『全員集合』する形で発生した」

西日本豪雨について、こう語るのはノンフィクション作家の柳田邦男さんです。毎日新聞のインタビューで「豪雨災害の進化した姿だ」とも話しています。

地球温暖化によるとみられる異常気象、山や川近くでの宅地開発、防災対策の未整備……。西日本豪雨は、それらの事象が掛け合わさった災害だといえます。

牛山素行・静岡大防災総合センター教授(災害情報学)らの研究グループは、以下のような特徴を挙げています。

犠牲者が多数にのぼった背景には、住民の「逃げ遅れ」があったとされています。NPO法人環境防災総合政策研究機構が、避難勧告発令地区の住民900人(広島、岡山、愛媛各県それぞれ300人)を対象に行ったアンケート調査によりますと、水平避難(避難所などへの避難)をした住民は、広島7%、岡山6%、愛媛4%、垂直避難(自宅の上階などに避難)は、広島18.7%、岡山23.7%、愛媛10.7%にとどまり、7~9割は避難していなかったことになります。

【関連記事】垂直避難とは?もしもの時の避難方法と事前準備について解説します

「避難しなかった」理由のうち、最も多かったのが、「被害に遭うと思わなかった」(47.6%)で、「(道中が危険、要援護者、避難所が遠いなど)避難に課題・支障」(22.8%)「自宅にいるのが安全と判断」(18.7%)「声かけ・近隣住民避難なし」(11.5%)――などと続きます。

都合の悪い情報を無視したり過小評価したりする「正常性バイアス」や、周囲の行動に合わせる「同調性バイアス」といった心理状態が、西日本豪雨でも働いたとみられます。

気象庁は、予報段階から緊迫した内容の注意喚起を繰り返し、大雨特別警報を発表。避難指示・勧告が出て、土砂災害などハザードマップに示された通りの現象が起きているのに、なぜ安全確保のための行動をとらなかったのでしょうか。

【関連記事】正常性バイアスが災害時に与える影響は?具体例と必要な心構えを解説

同機構は「年齢が上がるほど避難しない傾向があり、居住年数が関係していると考えられる。長期間、災害にあわなければ起こらないと考え、行動しなくなるというものだ。安全確保のための情報の認知、災害リスクを伝え、行動をどう起こさせるのかということも課題」としています。

一方、行政主導の避難対策の限界を表明したのが、政府の中央防災会議の作業部会です。西日本豪雨を踏まえた報告(2018年12月)で、国民に向けて異例ともいえるメッセージを発信しています。

「国民の皆さんへ~大事な命が失われる前に~」のタイトルで「命を行政に委ねないでください」「避難するかしないか、最後は『あなた』の判断です。皆さんの命は皆さん自身で守ってください」などとあります。

気になるのが、避難せずに犠牲になった人たちが危機的状況を知っていたのか、という点です。

倉敷市真備地区を調査した牛山教授らによりますと、大規模洪水は局所的な豪雨ではなく「流域全体に大量の降雨が生じたことによる影響がうかがえ、目前の雨がそれほど激しくないことから、直感的に豪雨による災害を想起しにくい状況だった可能性もある」といいます。

「避難行動について科学的な検証が必要だ」と指摘するのは、河田恵昭・関西大特別任命教授(危機管理)です。

河田教授は、以下のように主張します。

「真備地区では、堤防の決壊地点から東に浸水が広がっているという現場の情報がなく、気づいたときには上にしか逃げられなかった。高齢者は上にも逃げられず、2階建ての1階で亡くなった人が多かった」と解説。そのうえで市町村について「国や県が管理する川の状況を日常業務で把握しておらず、現場を想像できないのに警告だけ出す現状はおかしい。水位情報だけもらっても異常かどうかわからなかっただろう。

岡山県は、数字だけでなく『今までにない激しい水位上昇だ』などと知らせる必要があった。情報の送り手と受け手のコミュニケーションのどこに問題があったか、どういう付加情報がいるか、明らかにすることが重要だ」

発生直後から、政府の救援チームや自治体職員、NPO団体、ボランティアたちが被災地入りし、さまざまな支援活動を行いました。

総務省が初めて運用したのが、災害時に応援職員を確保するために自治体同士を組み合わせる「対口(たいこう)支援(カウンターパート)」制度です。全国の応援職員が地元の自治体職員になりかわって事務作業を行うもので2018年3月に制度化され、総務省は7月7日に活用を決定。広島や岡山、愛媛3県の16市町に対し19都府県・政令市がペアで派遣され、避難所運営や罹災証明書の発行などを実施しました。

また、厚生労働省は7月12日、被災者の健康管理をサポートする専門集団「災害時健康危機管理支援チーム」(DHEAT)を岡山県に派遣しています。民間では、災害ボランティアセンターが組織され、全国から延べ26万人を超えるボランティアが被災地で屋内の泥出しや、家具の片付けなどに従事。広島、岡山、愛媛や東京では、ボランティア、NPO、行政の三者連携による「情報共有会議」が組織され、被災者支援の調整役を果たしています。

発生当初から、懸命な被災者支援を続けたのが、NPO法人ピースウィンズ・ジャパンです。病院からの患者搬送や物資の提供、避難所運営支援のほか、避難所での診療、仮設住宅への入居者への生活支援、心のケア、ペット一時預かり所の設置なども行っています。

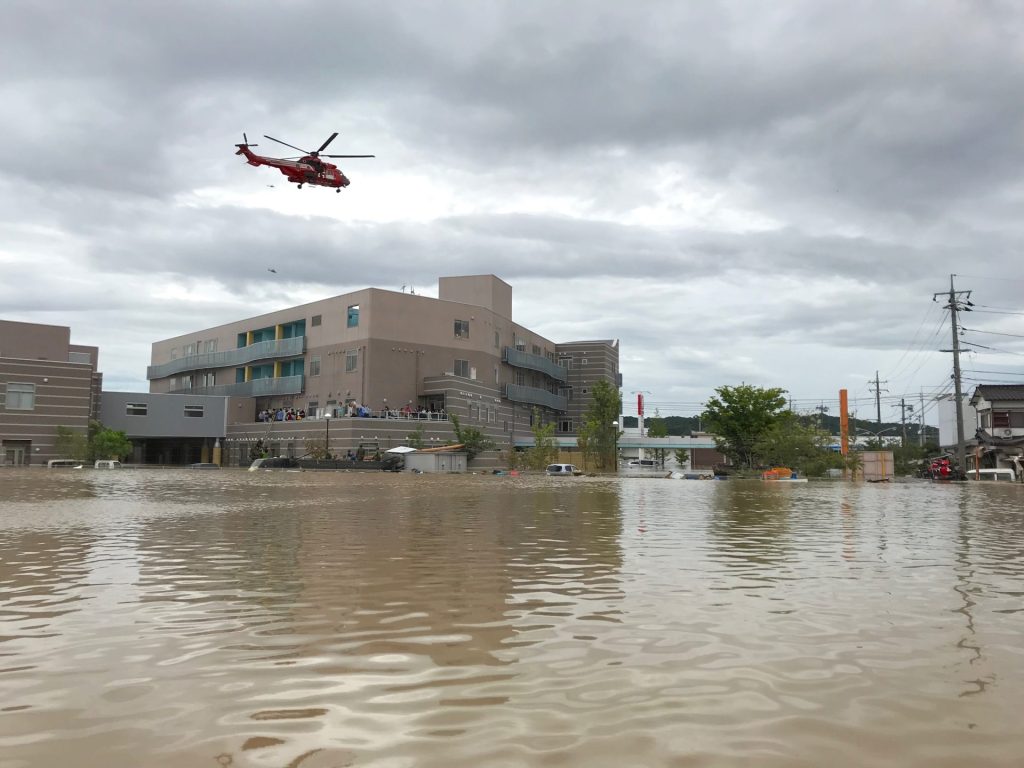

スタッフは、大雨特別警報が出た7月6日にはスタンバイし、翌7日、ヘリコプターで上空から調査。1~2階部分が浸水し病院機能が停止状態にあった岡山県倉敷市真備町の「まび記念病院」に駆けつけると、入院患者や住民ら約300人が取り残されるなか、患者19人をヘリコプターで岡山大や岡山赤十字病院に搬送しました。

このほか、同町の薗小学校避難所の運営をサポートする形で、間仕切りや段ボールベッドの設置、炊き出し、イベント開催などに携わり、校庭には診療用のトレーラーを用意し、体調不良を訴える被災者の診察にあたりました。

災害の初動から緊急期(発災~3カ月)、復旧・復興期(3カ月~)など、それぞれの時期に応じて、必要とされる物資や医療機器の提供のほか、イベントなどを通じて復興を支える活動を続けています。

【関連記事】ピースウィンズ「西日本豪雨 被災者支援」活動の記録

民間企業も被災地への物資や義援金提供などの支援策を次々に打ち出しました。

アサヒグループホールディングスは、倉敷市と高梁市、矢掛町に飲料水やおしぼりなどを提供。グンゼはNPO団体を通じて倉敷市の小学校や体育館などの避難所に子供用を含む肌着を送り、資生堂は水が無くても使えるシャンプーや体ふきシート、制汗剤、ハンドソープなどを配っています。

西日本豪雨は、私たちに何をもたらしたのでしょうか。避難をしない住民が多数いたことや、避難所の開設遅れがあったことから制度を見直した自治体もあります。

【避難所の開設】

・避難所ごとに職員を割り当て、迅速な開設を可能にする(岡山市)

・避難所の開設を自主防災組織などに依頼(岡山県美咲町)

【住民への伝達手段】

・自治会長へ一斉電話(広島県竹原市)

・10カ国語でメール配信(広島県廿日市市)

【発令のタイミング】

・緊急警戒区域への避難勧告などの発令を早める(愛媛県宇和島市)

・夜間の避難にならないよう避難指示・勧告を早める(岡山県笠岡市)

【発表の内容】

・地域の状況を分かりやすく伝える(岡山県真庭市)

避難勧告などの情報が正確、迅速、詳細に出されても、高齢者を中心に各種情報の入手に戸惑いを感じる人、放送やサイレンが激しい雨音で聞き取れなかったという訴えもあります。

さまざまな理由から、円滑な避難行動に結びつかなかったり、逃げ遅れて多数の犠牲者を出したりした反省から、気象庁が2019年5月に導入したのが、住民のとるべき行動を5段階で示した「大雨・洪水警戒レベル」です。土砂災害や洪水が予想される際、生き残るための行動を5段階表示で示し、住民に避難の決断を促します。

【関連記事】避難情報とは?警戒レベルの概要と実際の避難につなげるポイントを解説

兵庫県の取り組みについても紹介します。同県は、「逃げ遅れ」による犠牲者をなくそうと、有識者らからなる検討会を設置し、住民の避難行動について5つの提言をしています。

| 命をまもる5つの提言 | |

| 提言Ⅰ | 自分のいのちを自分で守るため、一人ひとりが「逃げるタイミング」(避難スイッチ)を地域とともに考えよう。 |

| 提言Ⅱ | 一人ひとりが自分に適した「逃げる場所」を地域とともに考えよう。 |

| 提言Ⅲ | 実効性のある避難行動要支援者(高齢者、障害者等)対策の取組を進めよう。 |

| 提言Ⅳ | 個人・地域・行政が連携した取組を進めよう。 |

| 提言Ⅴ | 行政は、住民や地域の主体的な取組を支援し、適時適切に情報を提供しよう。 |

一方、日ごろの備えが生きたケースもあります。

広島県東広島市黒瀬町の洋国団地では、土石流で約10戸が全半壊、約20戸が床下浸水の被害を受けましたが、住民の多くは自主的に早期避難し犠牲者や負傷者はゼロ。防災マニュアルや防災マップがあり、自力での避難が難しい高齢者や障害者の避難を支援する担当者も配置され、年2回、避難訓練を行っていました。

愛媛県西予市の野村町地区では肱川が氾濫し5人が亡くなっていますが、一方で、消防団が各戸を回ったり、車でピストン輸送したりしたことで救われた命もあります。

団員は、普段から地域で誰がどこに住んでいるかを把握。豪雨後は、無線を使って情報共有し、10人以上を避難所に届けています。

西日本豪雨は、多くの課題を浮き彫りにしましたが、牛山教授は「起こりうることが、起こりうる場所で発生している」と指摘。そのうえでハザードマップの重要性とともに強調します。

「要因の組み合わせ次第では『起こる時には起こる』ということを実感させられた災害だった。ということは、この規模の被害は今後も確実に起こるともいえる」

西日本豪雨は、(発生場所や形態など)想定内の大雨が、想定外の人的被害を生んだ災害でした。これからも、柳田邦男さんの言う「水害の全員集合」が、いっそう進化した形で列島を縦断する可能性は大いにあります。

行政側は、「伝えた」と「伝わった」が違うことを十分に認識したうえで、(高齢者や障害のある)災害弱者にもより配慮した情報の出し方を工夫する。住民側は、さまざまな災害情報をいち早くキャッチして避難行動に移す。そのための意識改革、体制づくりが双方に求められています。

◇7月5日

14:00 気象庁が記者会見。大雨への警戒を呼びかけ

17:15 広島県が災害対策本部を設置

◇7月6日

10:30 気象庁が記者会見。大雨特別警報を発表する可能性に言及

16:30 岡山県が災害対策本部を設置

17:10 福岡、長崎、佐賀3県に大雨特別警報

19:39 岡山県に大雨特別警報

19:40 広島、鳥取両県に大雨特別警報

19:49 広島市安芸区矢野東地区から「車が土砂にのみ込まれた」と119番。その後、救助要請が相次ぐ。梅河団地の土砂崩れなどにより、同地区では死者5人、安否不明者7人

21:05 広島県呉市は避難勧告を避難指示に

21:23 広島県熊野町川角地区から「家屋が倒壊した」と救助を求める119番。その後、救助要請が相次ぐ。同地区の住宅街「大原ハイツ」では土砂崩れにより、死者5人、心肺停止4人、安否不明者3人

22:50 兵庫、京都両府県に大雨特別警報

23:45 岡山県倉敷市は真備地区に避難指示

◇7月7日

0:47 国土交通省が倉敷市真備町地区に緊急速報メール。「小田川右岸付近で河川の水が堤防を越えている」。「逃げられない」などの119番が相次ぐ

06:20 愛媛県西予市の野村ダムが肱川への大量放水を始める。ダム下流の同市野村町地区の水位が急上昇

06:52 国交省が小田川で堤防の決壊を確認。真備町地区は地区の3割の約1200ヘクタールが浸水。死者50人、安否不明者20人

07:00ごろ 肱川が氾濫し野村町地区が浸水。同地区では5人死亡

07:00 愛媛県が災害対策本部を設置

07:20 大雨特別警報が最大となる157市町村に

08:10 福岡、長崎、佐賀3県の大雨特別警報解除

08:54 愛媛県大洲市阿蔵地区で肱川の水が堤防を越える。午前10時33分までに同市内の7地区で氾濫。広範囲が浸水し、市内で4人死亡

10:50 広島県の大雨特別警報を解除

11:30 104市65町9村の433万6794人に避難勧告

12:50 岐阜県に大雨特別警報

13:10 鳥取県の大雨特別警報を解除

15:10 岡山県の大雨特別警報を解除

18:10 兵庫県の大雨特別警報を解除

21:20 京都府の大雨特別警報を解除

◇7月8日

02:10 岐阜県関市の津保川が氾濫。同市では1人死亡

05:00 76市29町2村の200万7849人に避難指示

05:50 高知、愛媛両県に大雨特別警報

08:00 政府が非常災害対策本部を設置

14:10 岐阜県の大雨特別警報を解除

14:50 高知、愛媛両県の大雨特別警報を解除

◇7月9日

14:00 気象庁が「平成30年7月豪雨」と命名

◇7月10日

11:00 雨が降っていないのに広島県府中町の榎川が突然氾濫。天然ダムが上流で決壊して大きな石や土砂、流木が下流に流れたとみられる。

11:50 榎川の氾濫を受け、府中町は周辺地域に避難指示

※関係省庁、自治体への取材に基づく。死者・行方不明者などの数字は2018年7月12日現在

【参考文献】

牛山素行、本間基寛、横暮早季、杉村晃一「平成30年7月豪雨災害による人的被害の特徴」

安本真也、牛山素行、横田崇、石黒聡士、関谷直也「平成30年7月豪雨における災害情報と住民の避難行動」

特定非営利活動法人環境防災総合政策研究機構「平成30年7月西日本豪雨災害アンケート調査結果速報」

作間敦、河井大介「特集:平成30年7月豪雨災害Ⅱ 平成30年7月豪雨における避難行動」(水利科学No.373 2020)

京都大学防災研究所「2018年 平成30年7月豪雨災害調査報告書」

消防庁「平成30年消防白書」

国土交通省「平成30年7月豪雨災害の概要と被害の特徴」

兵庫県災害時における住民避難行動に関する検討会「災害時における住民避難行動に関する検討報告書」

空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”「西日本豪雨被災者支援」

毎日新聞

WRITER

ライター:

大久保 資宏(毎日新聞記者)

毎日新聞社では主に社会部や報道部で事件や災害、調査報道を担当。雲仙・普賢岳災害(1990~95年)と阪神大震災(1995年)の発生時は記者、東日本大震災(2011年)は前線本部デスク、熊本地震(2016年)は支局長として、それぞれ現地で取材した。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。