JOURNAL #4552025.07.11更新日:2025.09.09

広報:空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

竜巻は突発的に発生し、日本全国どこでも深刻な被害をもたらす自然災害です。近年は異常気象の影響で発生リスクが高まり、日ごろの備えがより重要になっています。

この記事では、竜巻の発生メカニズムや被害事例を紹介しながら、命を守るための具体的な対策をわかりやすく解説します。気象情報の活用方法、避難行動や日常的な備えについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

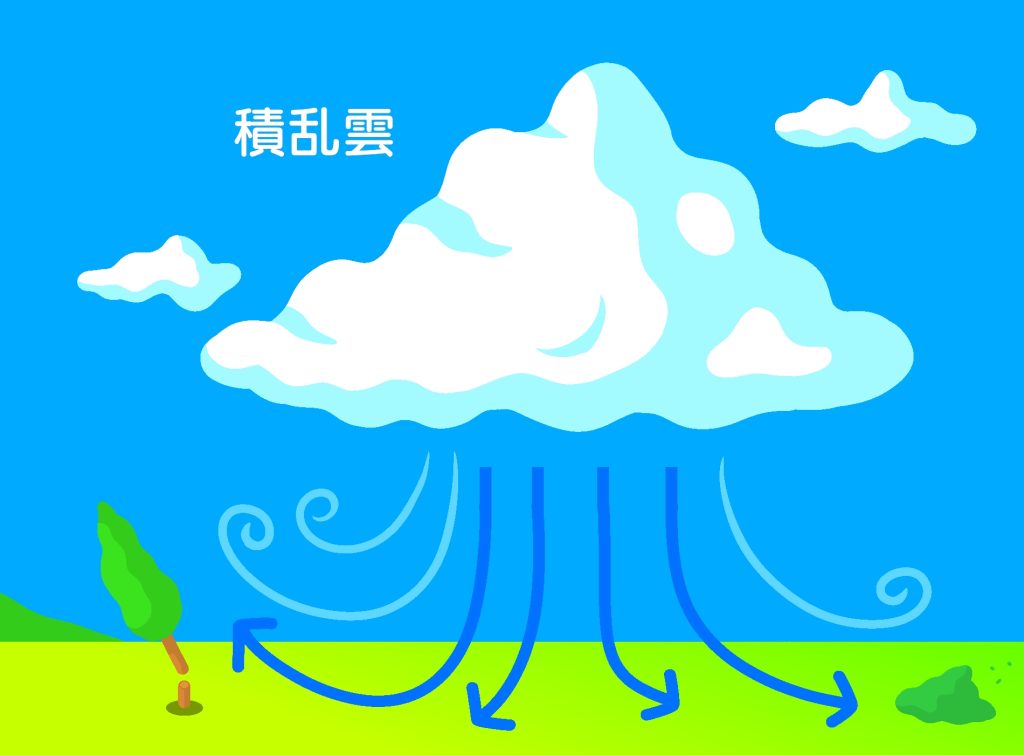

竜巻とは、発達した積乱雲にともなう強い上昇気流によって発生する渦巻(うずまき)状の激しい突風です。多くの場合、漏斗状や柱状の雲を伴って地上に現れます。中心部では、毎秒100メートル近い猛烈な風が吹き、竜巻の移動速度は時速100キロメートルに達することもあります。

被害の範囲は幅数十〜数百メートル、長さ数キロメートルに集中しますが、まれに数十キロメートルに及ぶ例もあり、わずかな時間で局地的に甚大な被害をもたらします。

以下に、竜巻の仕組みや発生件数、同様の突風を伴う別の現象「ダウンバースト」についても紹介しますので基本的な理解を深めていきましょう。

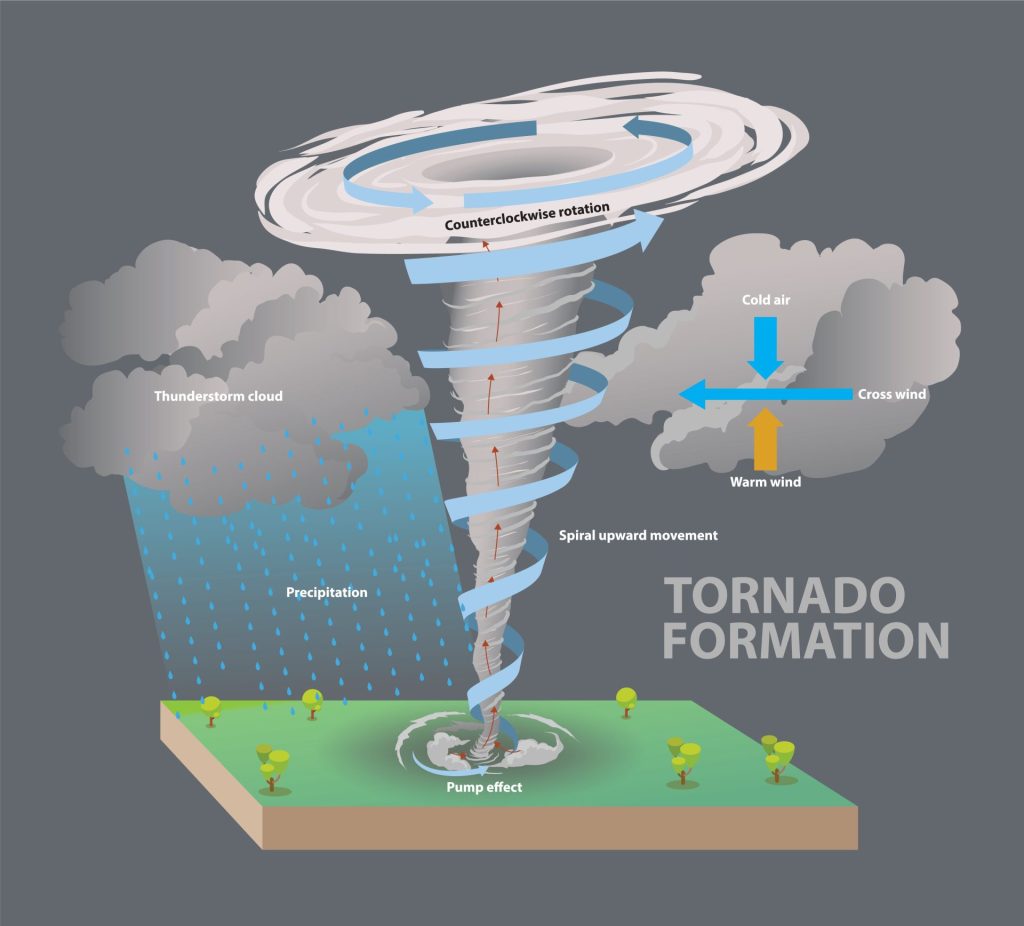

竜巻は、発達した積乱雲の下で発生する強い渦巻き現象です。大気が不安定なときに、地上近くで生じた弱い渦が、積乱雲の強い上昇気流によって引き上げられることで渦が細長くなり、急激に回転が速まって発生します。

竜巻は、前線や寒気・暖気の流れ込みなどによって大気が不安定になったときに特に起こりやすく、こうした状況が原因の約6割を占めています。また、台風や低気圧の接近時も積乱雲が発達しやすく、竜巻発生のリスクが高まるため気象情報や空の変化に注意が必要です。

日本で発生する竜巻は1961年から2025年までに累計1,021件が記録されています。年間平均で約20件(2007~2024年、海上竜巻を除く)発生しており、2010年以降には30件を超える年もありました。また、海上竜巻を含めると年間約51件にのぼり、日本の陸地や海域では、想像以上に多くの竜巻が発生していることがわかります。

■年度別発生確認数

| 1970 | 11 | 1980 | 23 | 1990 | 28 | 2000 | 9 | 2010 | 37 | 2020 | 11 | ||

| 1961 | 8 | 1971 | 15 | 1981 | 11 | 1991 | 14 | 2001 | 10 | 2011 | 15 | 2021 | 15 |

| 1962 | 17 | 1972 | 20 | 1982 | 8 | 1992 | 13 | 2002 | 17 | 2012 | 29 | 2022 | 15 |

| 1963 | 6 | 1973 | 13 | 1983 | 23 | 1993 | 16 | 2003 | 11 | 2013 | 33 | 2023 | 13 |

| 1964 | 9 | 1974 | 19 | 1984 | 7 | 1994 | 13 | 2004 | 12 | 2014 | 21 | 2024 | 15 |

| 1965 | 12 | 1975 | 18 | 1985 | 16 | 1995 | 3 | 2005 | 10 | 2015 | 26 | 2025 | 1 |

| 1966 | 16 | 1976 | 30 | 1986 | 15 | 1996 | 8 | 2006 | 24 | 2016 | 18 | ||

| 1967 | 6 | 1977 | 11 | 1987 | 17 | 1997 | 12 | 2007 | 12 | 2017 | 10 | ||

| 1968 | 12 | 1978 | 16 | 1988 | 9 | 1998 | 14 | 2008 | 29 | 2018 | 20 | ||

| 1969 | 27 | 1979 | 24 | 1989 | 16 | 1999 | 19 | 2009 | 23 | 2019 | 10 |

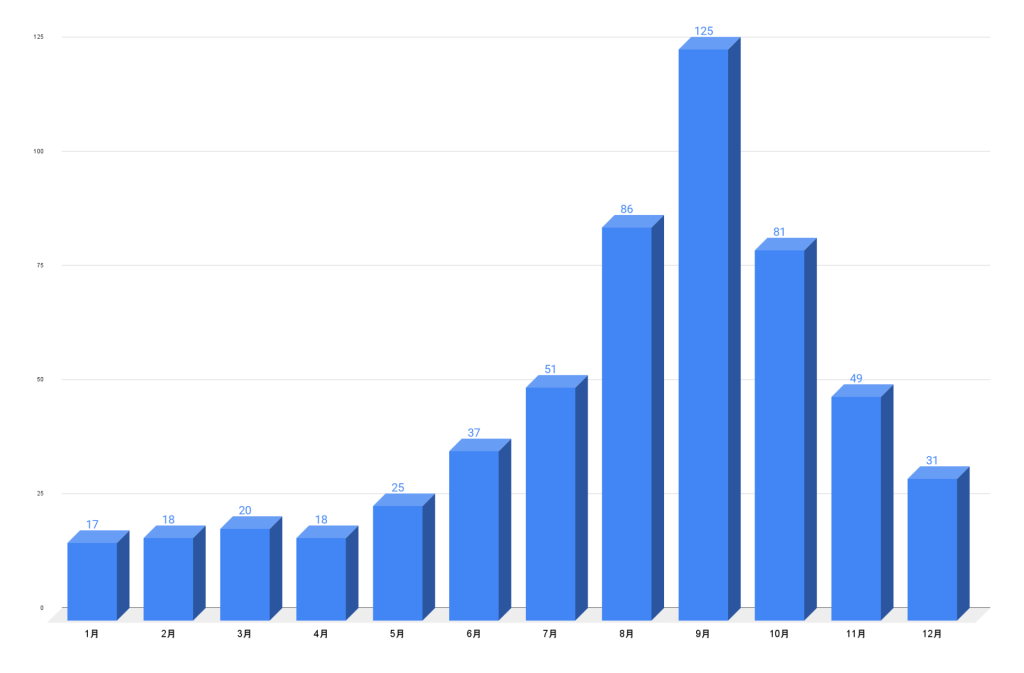

月別の傾向(1991~2025年)としては、7月から11月にかけて発生件数が増加し、とくに9月は125件と最多です。これは、台風や前線の影響で大気の状態が不安定になり、積乱雲が発達しやすくなるためです。なお、海上での竜巻は観測が難しいものの、漁業や船舶に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、十分な警戒が必要です。

■月別発生確認数

「ダウンバースト」は、積乱雲が衰える際に生じる強い下降気流が地面に当たり、そこから激しい風が周囲に広がる現象です。被害範囲は数百メートルから最大約十キロメートルに及び、円や楕円状に広がります。短時間で広範囲に甚大な被害をもたらすため、竜巻と同等の警戒が必要です。

もう一つの突風現象として「ガストフロント」が挙げられます。ガストフロントは、積乱雲の下で冷たい空気が押し出されて発生する突風です。その影響は数十キロメートルに及ぶこともあります。

これらの発生は6月から9月に集中し、特に7~8月に多いため、夏季は一層の注意が求められます。

竜巻は短時間のうちに住宅や車両、ライフラインなどに甚大な被害を及ぼす自然災害です。特に風速70m/sを超えるような猛烈な風と、飛散物による破壊力は非常に高く、毎年のように人的・物的な被害が報告されています。ここでは、過去の主な事例をもとに、被害の実態を3つの視点から見ていきます。

竜巻の通過により、屋根が吹き飛ばされたり、外壁が崩れるなどの被害が広く発生します。窓ガラスの破損により飛散物が室内に入り、二次被害を引き起こすこともあります。2012年5月の茨城県つくば市の竜巻では、住宅被害が1,000棟以上にのぼり、全壊が210棟、半壊や一部損壊も多数に及びました。また、プレハブ小屋や車庫など構造の弱い建物は倒壊のリスクが高く、2006年11月の北海道佐呂間町では、建設会社のプレハブが吹き飛ばされ9人が死亡するという痛ましい事故も起きています。

竜巻の強風と飛散物は、重大な人命被害をもたらします。屋外にいると、木材や瓦、ガラス片などが高速で飛んできて危険です。2009年7月19日に岡山県美作市で発生した竜巻では、自動車が100メートル以上も飛ばされる被害がありました。

また、屋内でも油断は禁物です。2006年9月に宮崎県延岡市で起きた竜巻では、大型スーパーの店舗入口や陳列棚が倒壊し、3人が下敷きになって亡くなりました。この竜巻では全体で140人以上が負傷、商店街や工場、ビジネスホテルなども大きな被害を受けており、滞在場所や避難先によっては人命への影響が非常に大きいことを知っておく必要があります。

前述の茨城県つくば市で発生した竜巻では、ライフラインにも甚大な影響が及びました。発生直後には21,000戸以上が停電し、道路の通行止めや電話の不通も相次ぎました。上水道の断水は一部で発生しましたが、同日中に復旧。電気は約1週間後の5月9日、電話は5月13日に完全復旧しました。

こうした状況は、日常生活だけでなく緊急対応や情報伝達にも深刻な影響を与え、インフラの脆弱性を見直す重要性を浮き彫りにしました。

今回、紹介した被害は一か所に集中することもあれば、数百メートル離れただけで被害の程度が大きく異なるのも特徴です。竜巻の渦の中心付近では建物が全壊する一方、隣接する地域では屋根が一部飛ぶ程度であったり、さらに離れた場所ではほとんど被害がなかったケースもあります。

竜巻は発生予測が難しく、突発的に襲ってくる自然災害です。そのため、気象庁が発表する「竜巻注意情報」などの気象情報を活用し、日ごろからの備えと迅速な避難行動が重要です。ここでは、竜巻の気象情報の見方や前兆、発生時の行動、日頃の備えについて解説します。

竜巻は突発的に発生するため、気象庁が発表する「竜巻注意情報」や「竜巻発生確度ナウキャスト」の活用が欠かせません。「竜巻注意情報」は、おおむね1時間以内に激しい突風が起こる可能性が高まった地域に向けて、注意を呼びかけるものです。

一方、「竜巻発生確度ナウキャスト」は、10キロメートル四方ごとの発生確度を10分ごとに更新して表示し、最大1時間先までの予測を可能にします。発生確度は2段階(1と2)で示され、数字が高いほど竜巻が発生する可能性が高くなります。ただし、たとえ確度1や2であっても発生しない場合もあれば、逆に見逃されることもあるため油断は禁物です。確度が低くても注意情報が出ている際は、積乱雲の動きや空の変化に常に目を配り、早めの安全確保を心がけましょう。

これらの情報は気象庁のホームページ、防災アプリなどを通じてリアルタイムで確認可能です。雷注意報や大雨注意報も積乱雲の接近を知らせる重要なサインなので、併せて確認しましょう。

【関連記事】「気象情報」とは?安全に避難するために知っておきたい基礎知識

竜巻には特有の前兆があり、早めに察知して迅速に避難することが命を守るポイントです。内閣府や気象庁の情報による代表的な前兆は以下のとおりです。

これらの兆候を感じたら、頑丈な建物に避難し、車や物置など危険な場所は避けましょう。積乱雲の急接近は竜巻の前兆でもあるため、気象情報とあわせて常に警戒を強めることが大切です。

竜巻が発生した場合、飛来物に注意しつつ迅速で安全な行動を取ることが非常に重要です。以下のポイントを意識しましょう。

実際の事例では、避難行動のわずか30秒の差で命が守られた親子や、防災訓練をしていた学校が被害を回避した例もあります。異変を感じたら、ためらわずすぐに行動することが生死を分ける鍵となります。

竜巻への備えは、日常の積み重ねが大切です。以下のような準備が求められます。

また、気象庁が発行する各種リーフレットや防災パンフレットを活用するのも有効です。茨城県つくば市では過去の竜巻被害を教訓に、「我が家の防災チェックBOOK」の全戸配布や出前講座などを通じて、自助・共助・公助が連携する防災体制の強化に取り組んでいます。

「備え」とは、正しい知識を身につけ、いざという時にすぐ行動できるよう準備しておくことです。竜巻の被害を最小限にとどめるためにも、今できることから始めましょう。

【関連記事】台風に備える|接近時に慌てないための準備と対策を解説

竜巻は発生の予測が難しいものの、気象情報を正しく活用し、前兆や空の変化に敏感になることで被害を軽減できます。事前に備えを整え、家族や職場、地域で行動を共有しておくことも大切です。いざという時に落ち着いて行動できるよう、知識と備えを日常生活に取り入れておくことが、安全な暮らしを守る第一歩です。「備えあれば憂いなし」という意識で、できることから少しずつ始めましょう。

【参照】

国土交通省 気象庁|竜巻ポータルサイト

国土交通省 気象庁|竜巻などの激しい突風について

国土交通省 気象庁|竜巻の年別発生確認数

国土交通省 気象庁|月別発生確認数

国土交通省 気象庁|積乱雲に伴う激しい現象の住民周知に関するガイドライン

内閣府 防災情報のページ|特集 夏から秋に多発!! 風水害から身を守ろう

首相官邸|竜巻では、どのような災害が起こるのか

政府広報オンライン|竜巻から身を守るために「竜巻注意情報」をご活用ください

WRITER

広報:

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS" 編集部

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"ジャーナル編集部です。災害に関する最新情報と、災害支援・防災に関わるお役立ち情報をお伝えしています。

SUPPORT

ご支援のお願い

支援が必要な人々のために

できること

私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。

一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。